Le projet pédagogique de l'école d'architecture d'Ahmedabad

Bernard Kohn est l'un des trois fondateurs de l’école d’architecture d’Ahmedabad, aux côtés de B.V Doshi et R.N Vakil.[1] De plus, avec plus de sept ans passés à enseigner et à mener diverses recherches et ateliers, la rédaction de la pédagogie est l'un des mots-clés en vue de comprendre l’interprétation des idées de Patrick Geddes. Il cherche à créer une école qui réalise l'idéal humaniste lié à la pensée de Geddes.

Création par Bernard Kohn du projet pédagogique de l’école d’architecture d’Ahmedabad en 1962

L’histoire de la création de l’école d’architecture d’Ahmedabad commence en 1961, lorsque Louis Kahn fait venir B.V. Doshi dans sa classe à l’université de Pennsylvanie où Kohn étudie. Louis Khan est alors nommé architecte du projet « le campus de l'IIM » à Ahmedabad et doit le concevoir avec B.V. Doshi et Anant Raje (1929-2009). Doshi se rend ensuite à l'université de Pennsylvanie, aux États Unis, pour discuter du projet avec Louis Kahn. Le jour où Doshi s'est rendu dans la classe de Kahn, Kohn le rencontre pour la première fois et prend conscience de son souhait de construire une école d'architecture à Ahmedabad, en Inde. Il se rend également compte que Doshi n'a pas d’idée spécifique sur la pédagogie de l’école d’architecture.

Pour la création de l’école d’architecture d’Ahemdabad en 1962, les principaux contributeurs à l'école d'architecture d’Ahmedabad étaient B.V. Doshi, Bernard Kohn, N.K. Vakil et la présence de Christopher Alexander. Ils ont ouvert l'école avec le projet pédagogique de Bernard Kohn.

« When I came to Ahmedabad in July 1962. I remember there was a famous american architect thinker called Christopher Alexander. And so Christopher Alexander, Doshi and I, we were three or probably with Vakil before the school started. And the school started with the program I had written. »

L’école d'architecture d'Ahmedabad a ouvert ses portes en juillet 1962 avec le soutien du gouvernement de Gujarat. C’était une époque où le pays traversait une phase de transformation et où toute une génération essayait de trouver son avenir dans un pays en voie de développement rapide. Ces aspirations et ces idées se reflètent dans ce programme d'études, qui met à nu les réalités du pays, ses défis futurs et ses priorités. C'est un programme qui imagine l'architecte comme une des figures centrale de cette société, avec non seulement des compétences techniques professionnelles, mais aussi une sensibilité aux personnes, à la culture et à la nature.

Énoncé du projet pédagogique

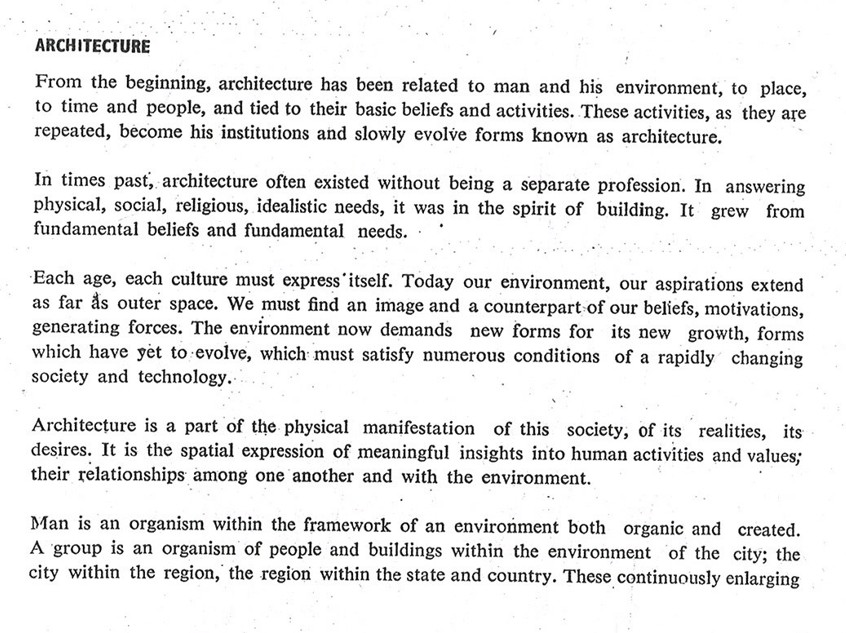

Depuis toujours, l’architecture est intrinsèquement liée à l’homme et à son environnement. Elle reflète les interactions entre les individus, le temps et l’espace, évoluant à travers leurs modes de vie et activités répétées pour façonner des formes qui deviennent progressivement des structures architecturales.

Autrefois, l’architecture n’était pas une discipline distincte, mais une réponse naturelle aux besoins physiques, sociaux et culturels des sociétés. Elle émergeait de manière organique à partir des nécessités fondamentales et des modes de vie des communautés.

Chaque époque et chaque culture exprime son identité à travers son environnement bâti. Aujourd’hui, alors que notre cadre de vie s’étend jusqu’à l’exploration spatiale, nous devons concevoir des formes nouvelles qui traduisent nos aspirations et répondent aux exigences d’un monde en mutation rapide, marqué par les avancées technologiques et les transformations sociales.

L’architecture est ainsi l’expression tangible d’une société, incarnant ses réalités et ses aspirations. Elle traduit les dynamiques humaines à travers l’organisation des espaces et la relation entre les individus et leur cadre de vie.

L’homme évolue au sein d’un environnement à la fois naturel et construit. De la maison à la ville, de la ville à la région, puis à l’échelle nationale et au-delà, ces espaces s’interconnectent et s’adaptent en permanence aux besoins des sociétés.

Conférence des personalités connues

Pour le projet Institut indien de management d'Ahmedabad, Louis Kahn est resté à Ahmedabad dans les années 1960. Durant cette période, il a fait souvent des conférences pour les étudiants de l'école d'architecture d'Ahmedabad. De nombreuses autres personnalités ont donné des conférences sur le campus, notamment Christopher Alexander, Moshe Safdie, Frei Otto, Aldo Van Eyck, Charles et Ray Eames, Juhani Pallasma, Lucien Kroll, Shigeru Ban et Mario Botta.

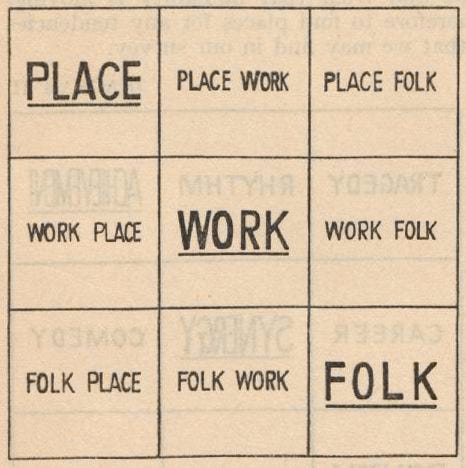

Folk, Work, Place

Kohn continue d'utiliser des mots qui rappellent encore la trilogie de Geddes, folk, work, place, tels que social, économique et architectural dans son texte. En utilisant la méthodologie de Geddes, les étudiants définissent d'abord les principales activités ou éléments de l'environnement urbain et analysent la croissance et l'histoire de la ville avant de concevoir un bâtiment. Les pensées de Geddes étaient principalement utilisées pour trouver des idées et identifier les problèmes avant de concevoir un bâtiment.

Folk : the people and the social considerations and issues including cultural.

Work : the activities be they agricultural, crafts, industry.

Place : the multitude of built and environmental factors. - Bernard Kohn

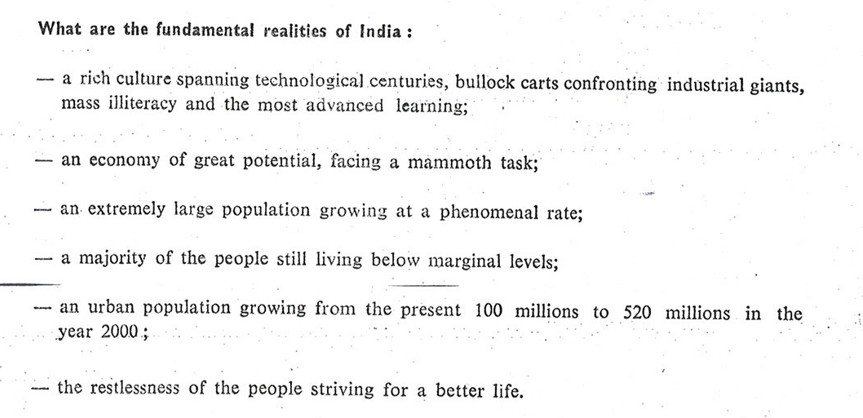

Kohn énumère six grands défis de société auxquels le projet pédagogique de l'école d'architecture d'Ahmedabad s'attache. Dans ces six défis, Kohn décrit les problèmes auxquels l'Inde était confrontée à l'époque. Il s'agit généralement de problèmes qui touchent les personnes à faible revenu, comme l'inégalité, la pauvreté et la croissance de la population. Chaque défi sera mis en relation avec le contexte de l'époque, en expliquant pourquoi il s'agit d'un défi important.

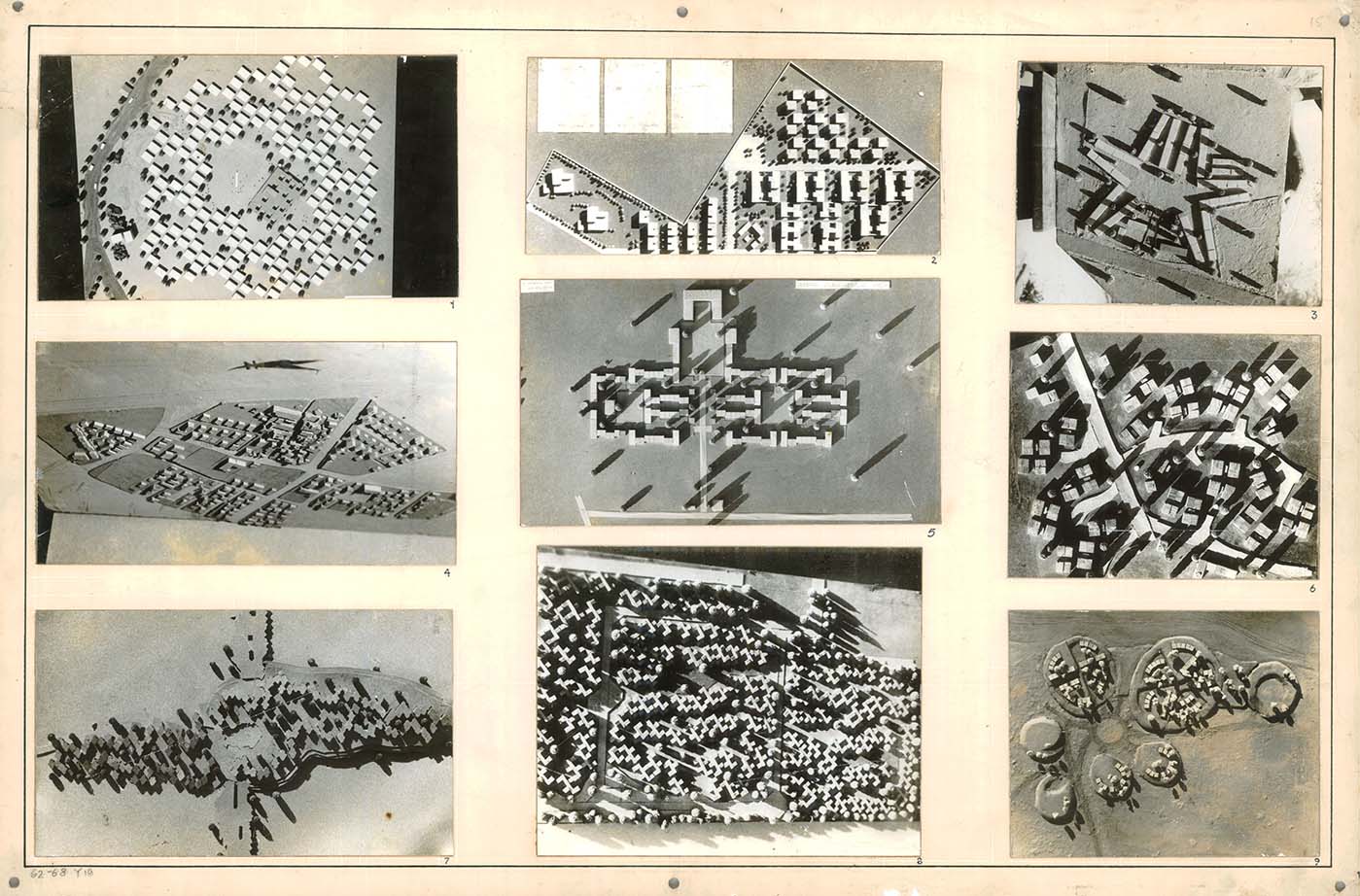

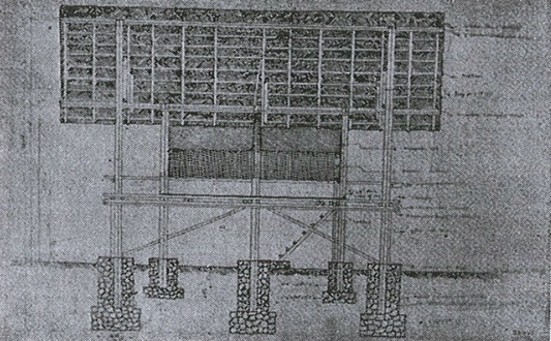

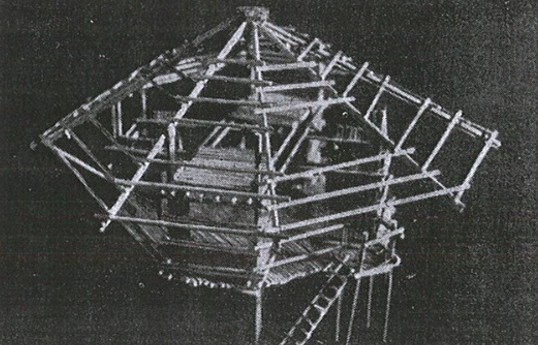

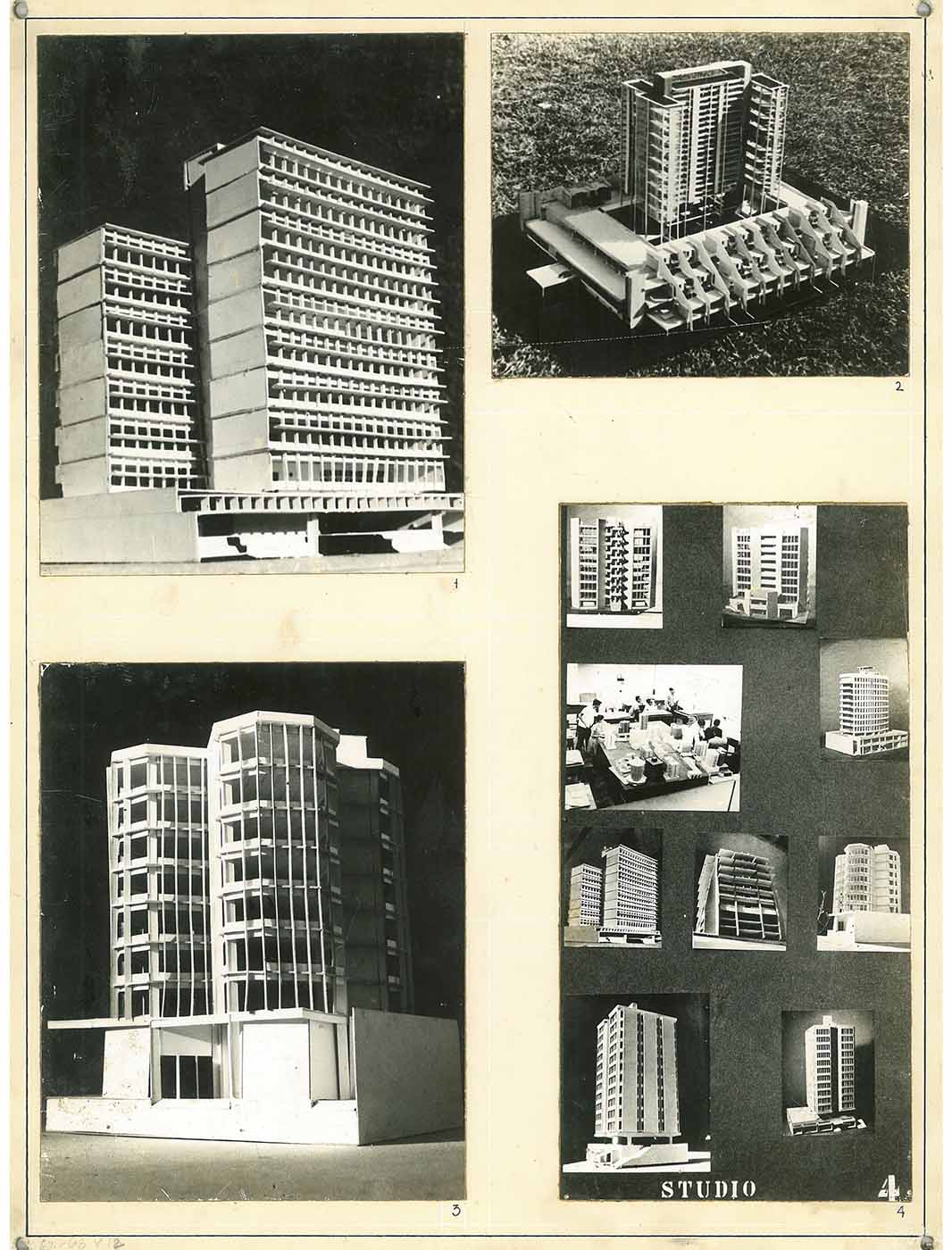

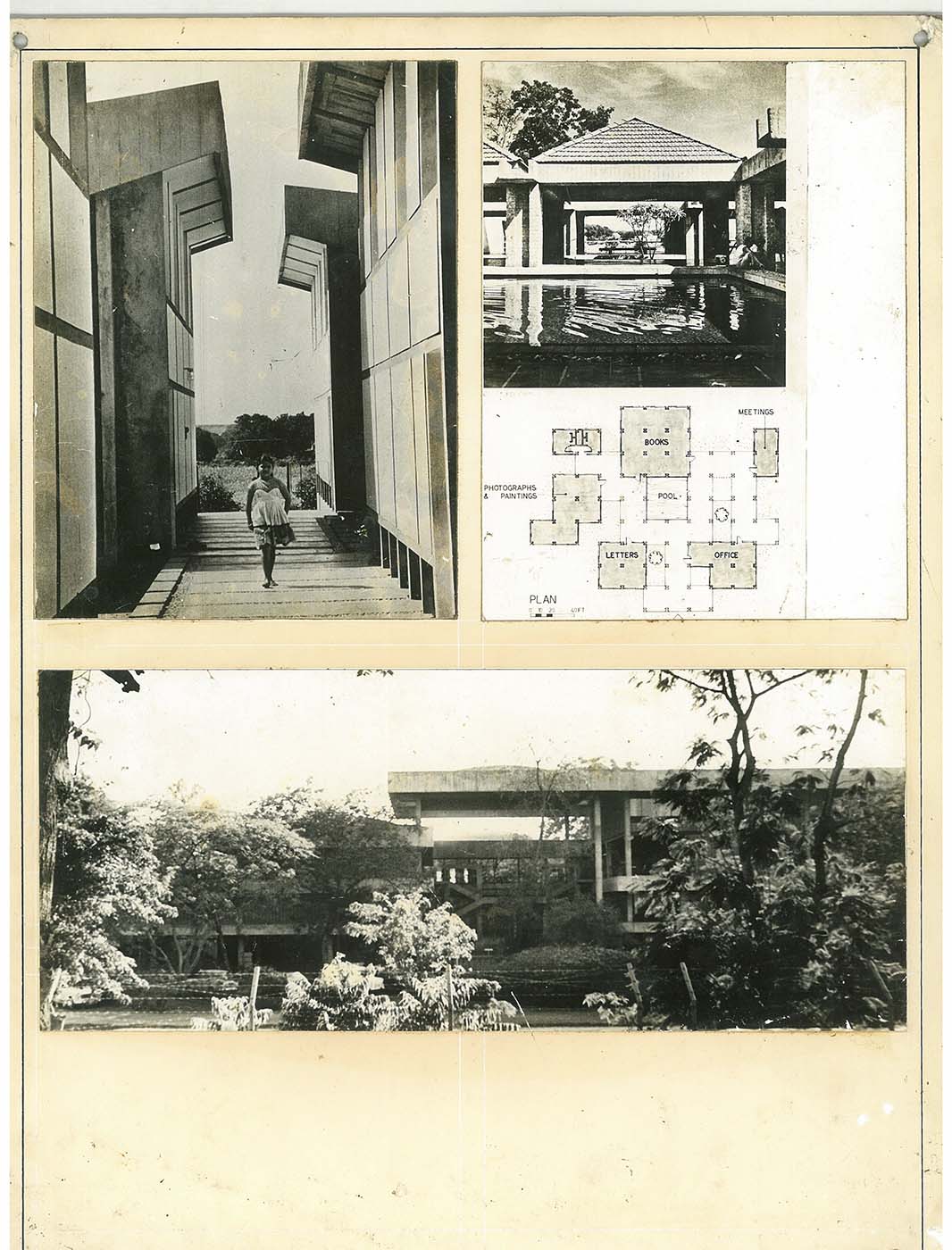

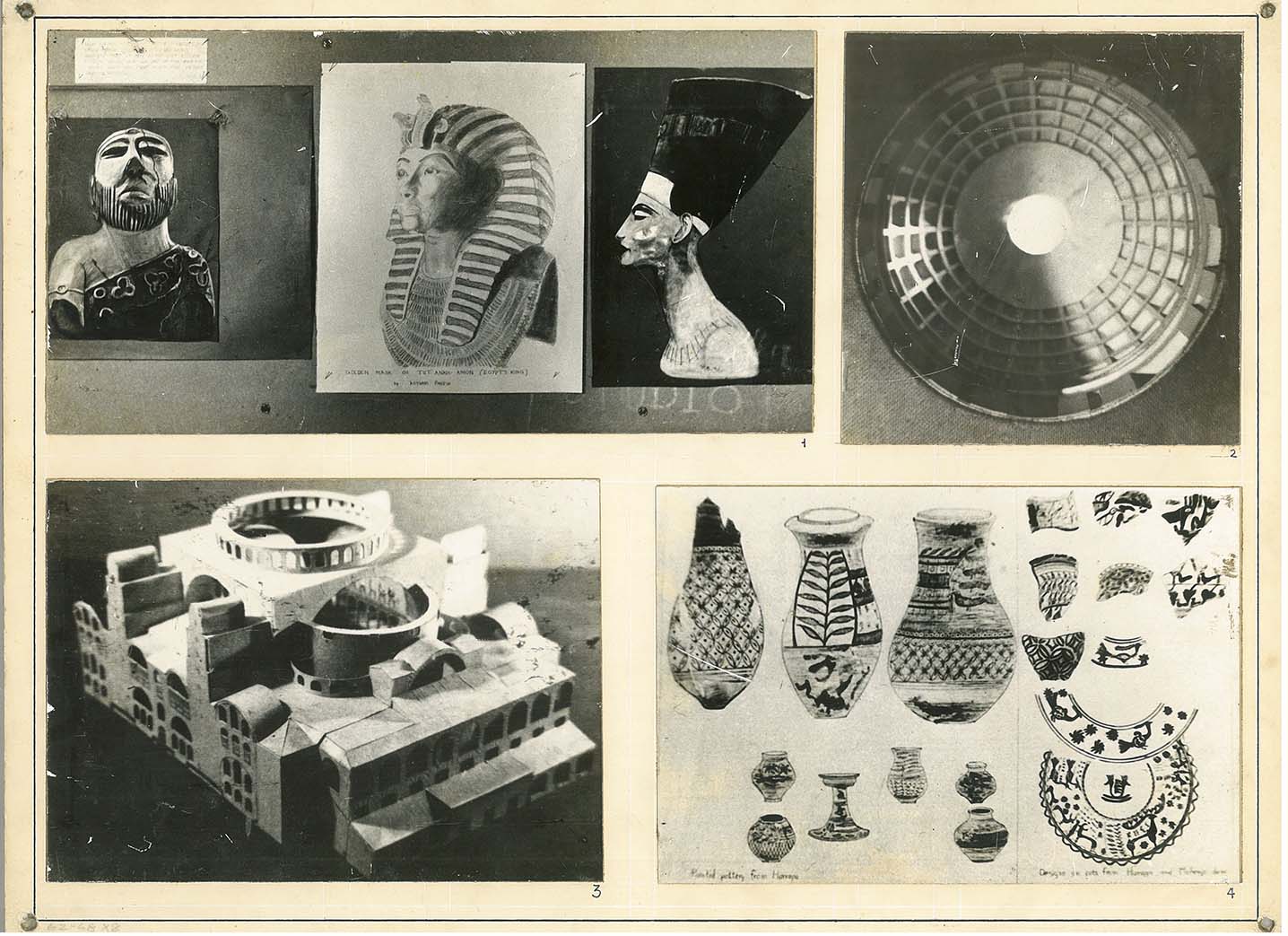

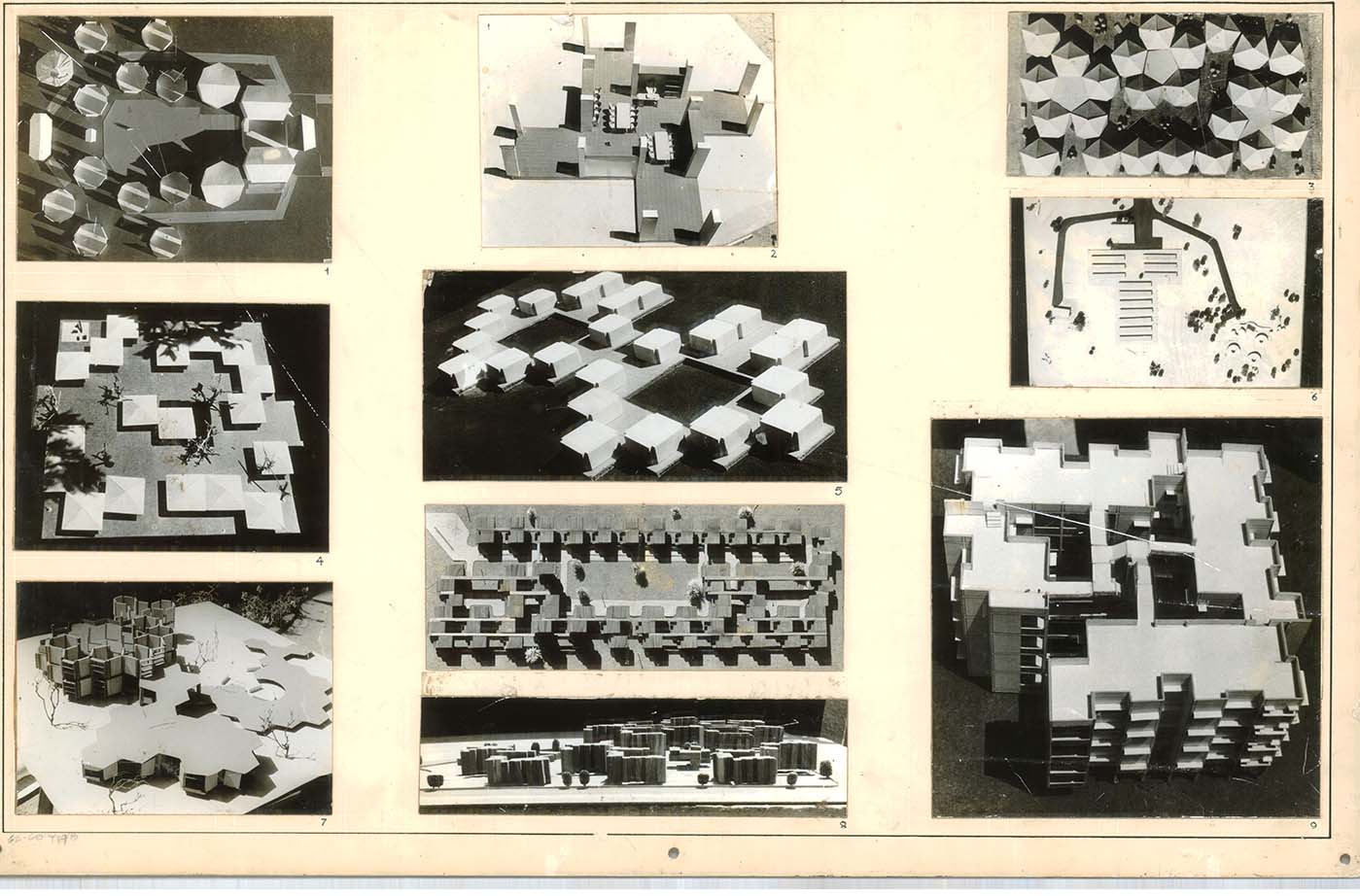

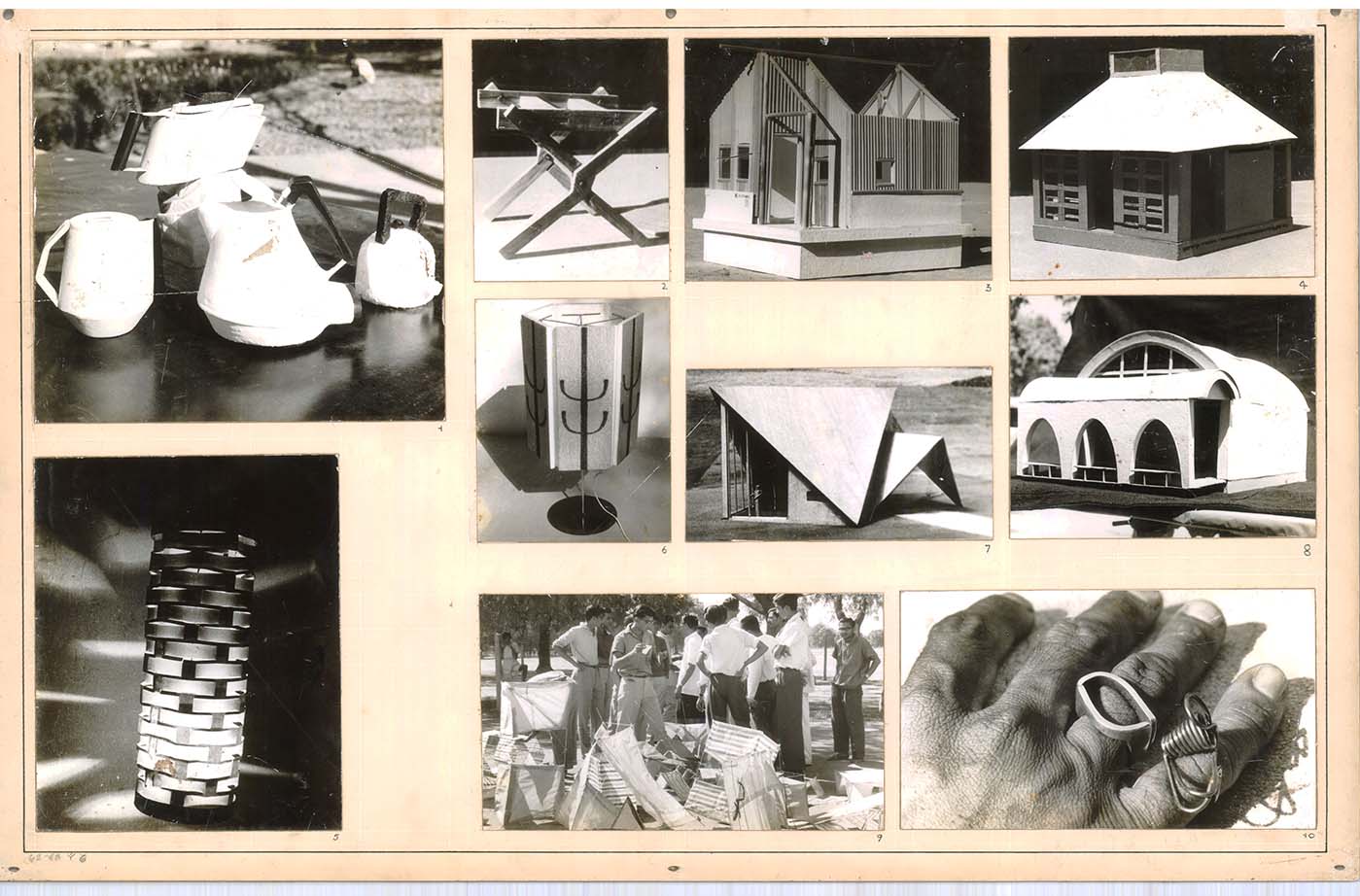

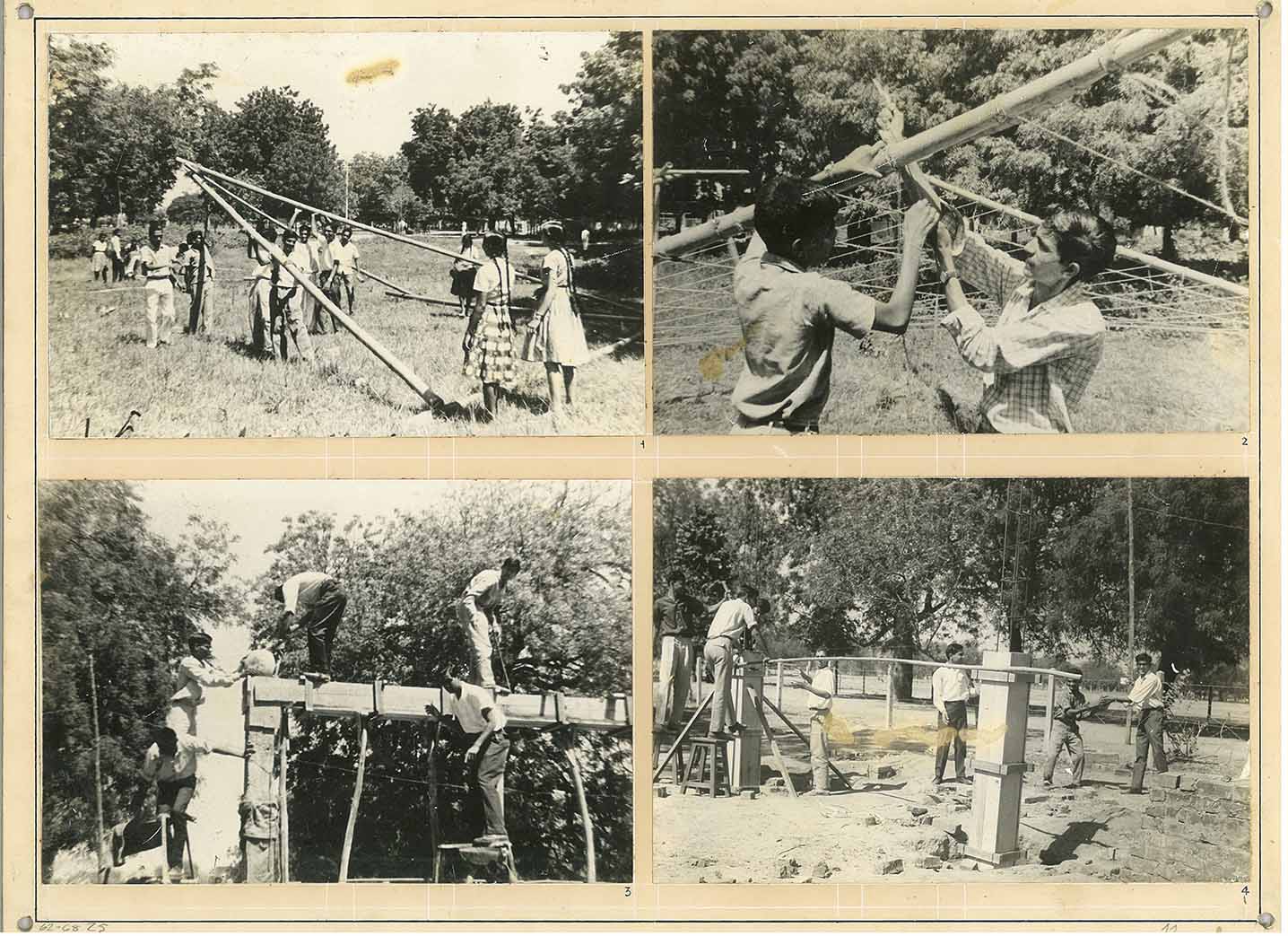

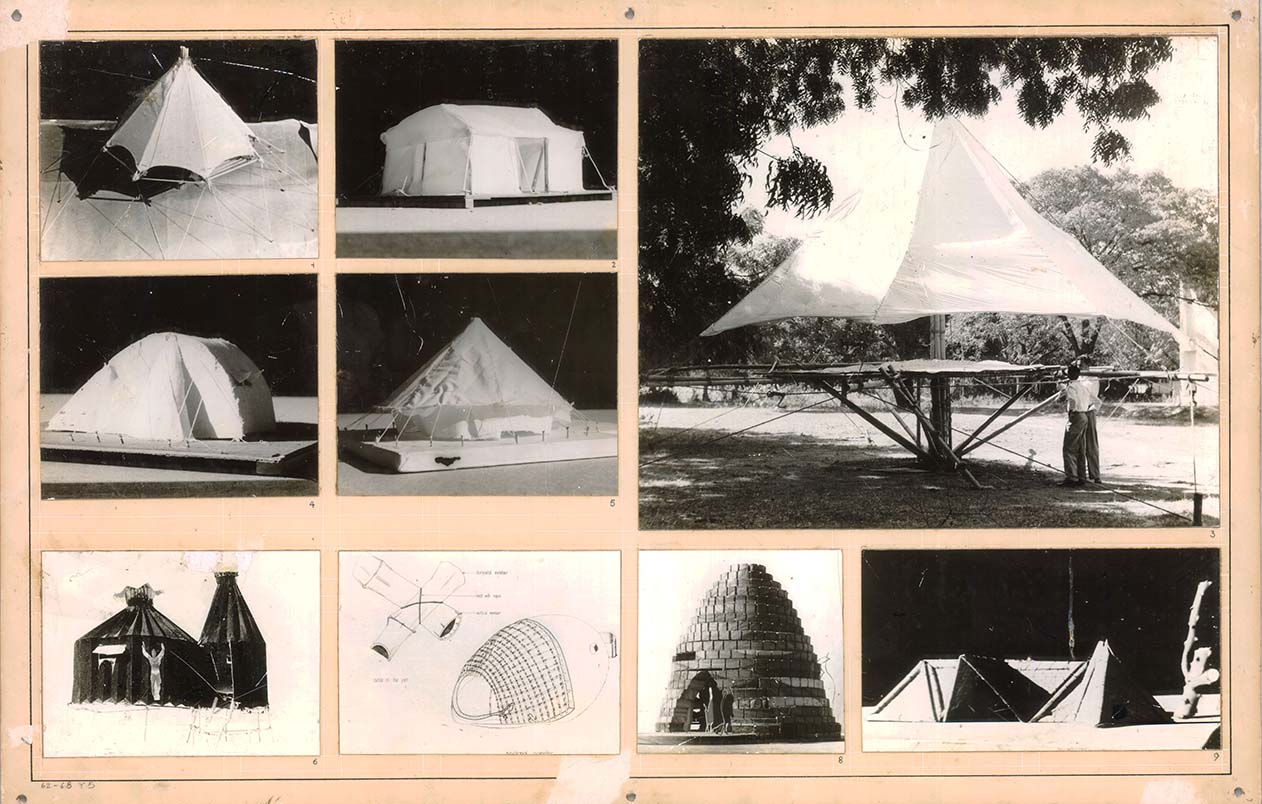

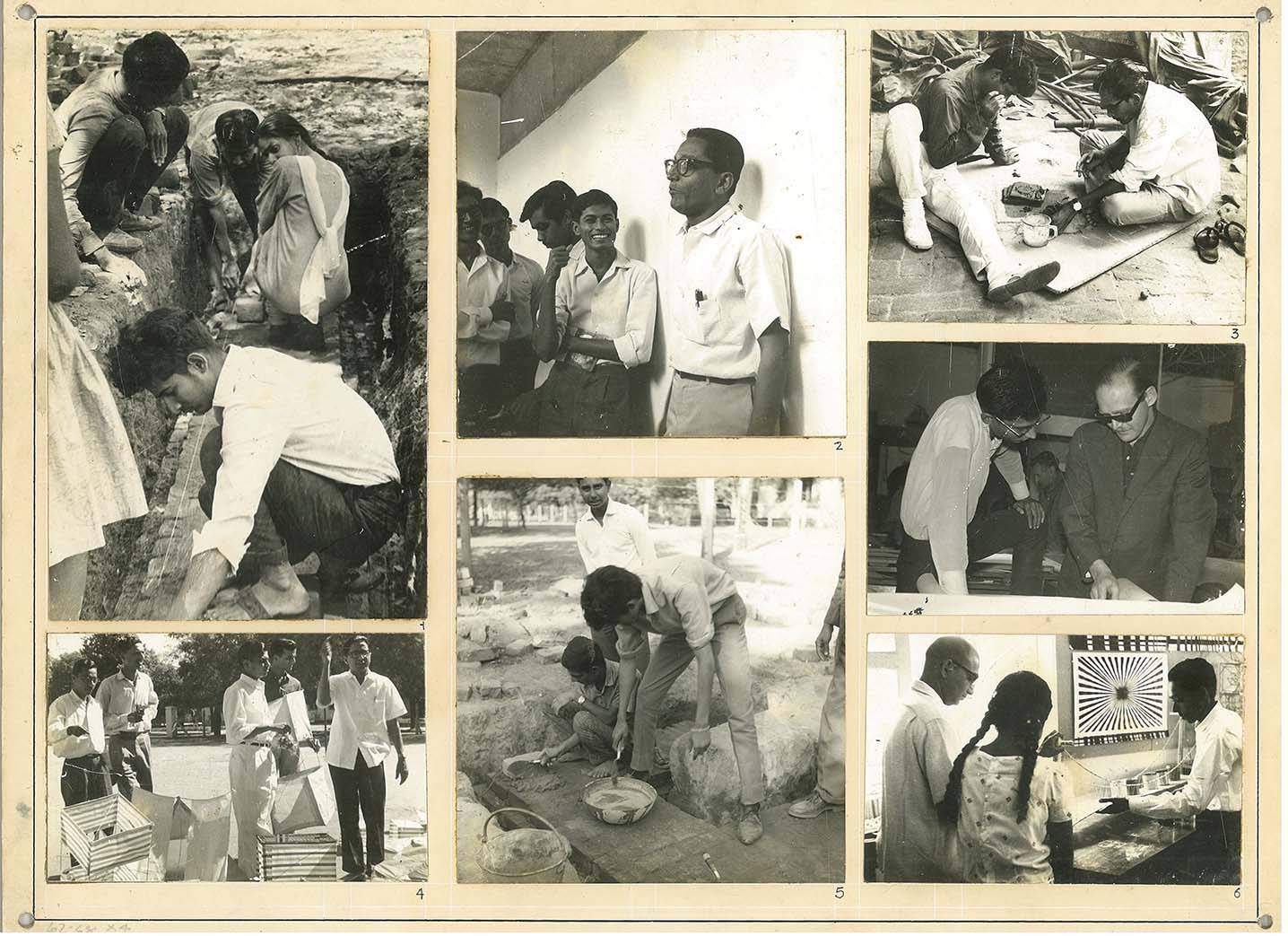

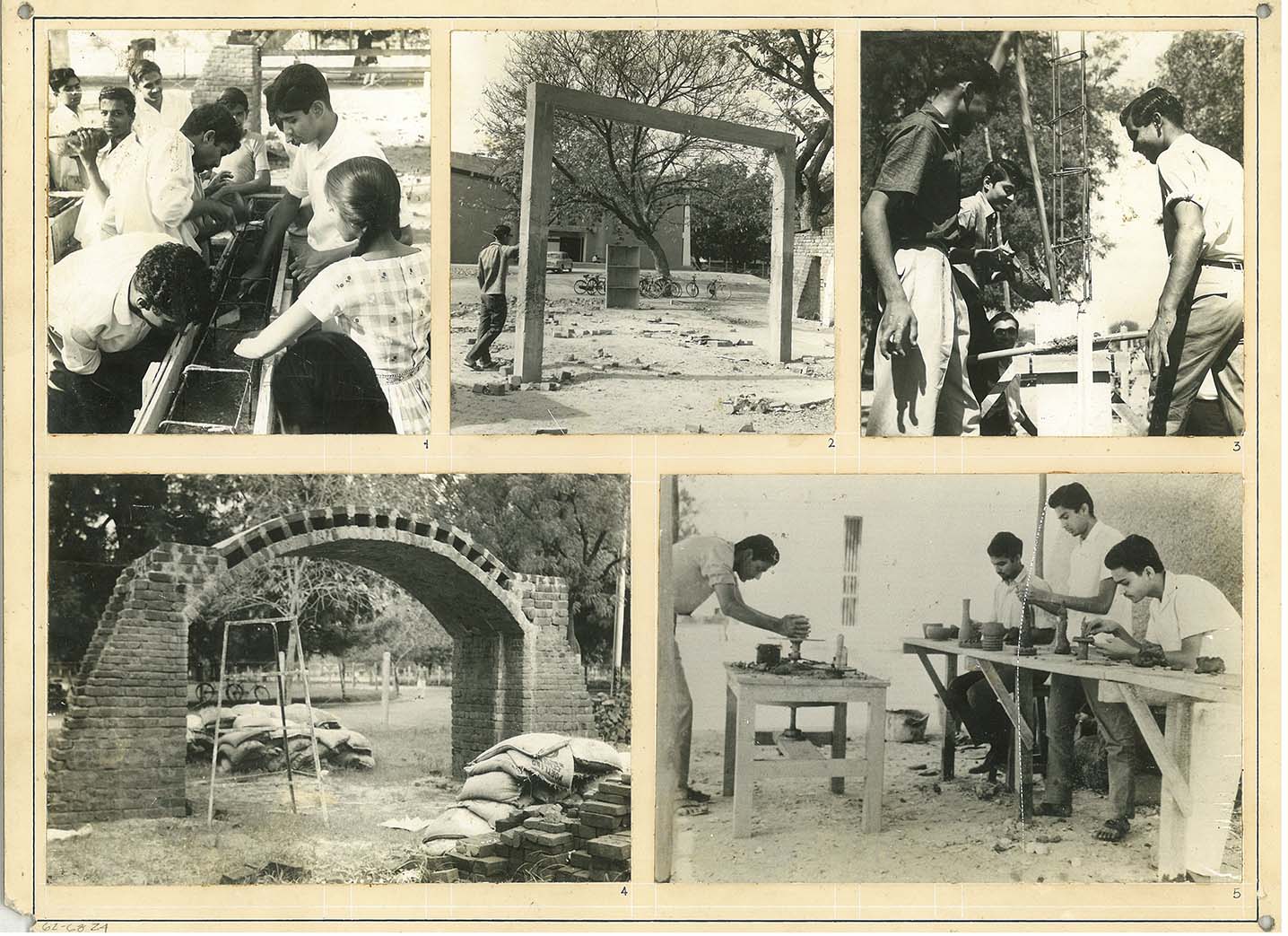

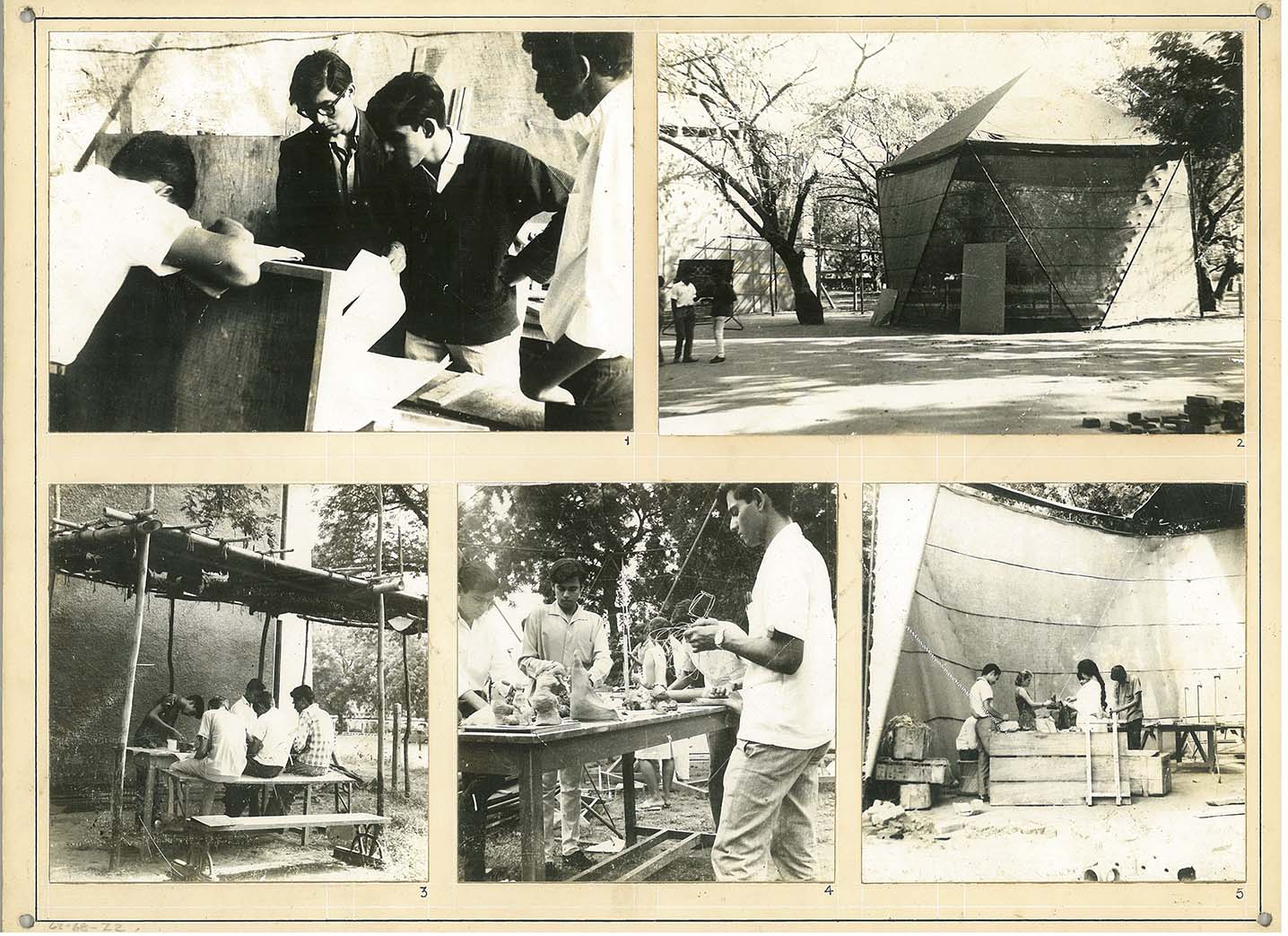

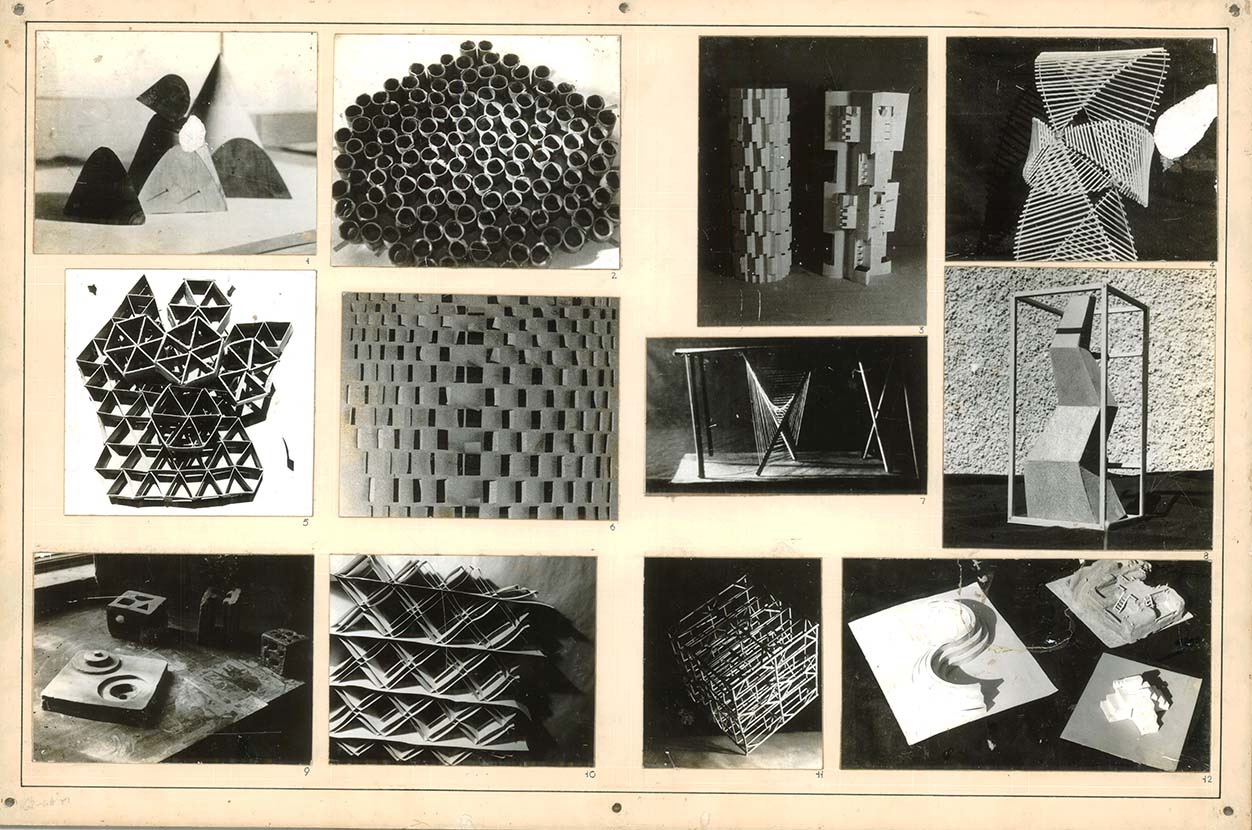

Photos de l'enseignement des années 1960

Le premier défi

« - Une culture riche qui s'étend sur des siècles de technologie, des charrettes à bœufs face à des géants industriels, un analphabétisme de masse et l'apprentissage le plus avancé. »

(A rich culture spanning technological centuries, bullock carts confronting industrial giants, mass illiteracy and the most advanced learning.)

Le fossé entre la technologie moderne et les techniques traditionnelles était l'un des enjeux les plus problématiques en Inde à l’époque. La charrette tirée par des bœufs était un mode de transport courant dans les zones rurales dans les années 1960. Cependant, ils ont été de moins en moins courants dans les villes, où les Rickshaws et les motos les ont remplacés. Par ailleurs, dès le début des années 1950, l'Inde a commencé à créer les instituts indiens de technologie (IIT), jetant ainsi les bases du progrès technologique. C'est l'un des moyens par lesquels l'Inde a cherché à renforcer et à développer son pays après sa libération des Britanniques, et à établir son indépendance.

Quant à un analphabétisme de masse, selon le Minisitry of Human Resource Development in India, en 1961, seuls 28,3 % des Indiens étaient alphabétisés - 40,4 % des hommes et 15,35 % des femmes. En se basant sur ces chiffres, le taux national d'analphabétisme en Inde avoisinait 70% dans les années 1960. Apporter une solution à ce problème semble avoir été l'un des objectifs de l'école d'architecture d'Ahmedabad.

Le deuxième défi

« - Une économie à fort potentiel, confrontée à une tâche gigantesque.

(An economy of great potential, facing a mammoth task.) »

Cela est probablement lié aux plans quinquennaux de l'Inde, qui constituent l'une des politiques les plus fortes du pays. Tous les cinq ans, de nouvelles politiques et de nouveaux budgets sont élaborés, des objectifs sont fixés et mis en œuvre. Les plans quinquennaux de l'Inde ont été mis en œuvre pour la première fois en 1951 et ont été exécutés 12 fois, pour se terminer en 2017. Voici une description du troisième plan adapté lors du séjour de Kohn en Inde.

« The principal aims of the Third Plan are (1) an increase of more than 5 per cent per annum in national income, the pattern of investment being designed to sustain this rate of growth in subsequent periods, (2) the achievement of self-sufficiency in foodgrains and an increase of agricultural production to meet the requirements of industry and exports, (3) the expansion of basic industries so that within about 10 years nearly all the requirements of further industrialization can be met from the country’s own resources, (4) the fullest possible utilization of India’s manpower resources and a substantial expansion of employment opportunities, and (5) the progressive establishment of greater equality of opportunity and of incomes and a more even distribution of economic power. »

Il reste à savoir si la réalisation de l'autosuffisance en céréales alimentaires et l'augmentation de la production agricole, deuxième objectif du troisième plan, ont été prises en compte dans l'étude de Kohn sur les trois villages de Junagadh. Il est également important de noter comment Kohn aborde les questions sociales en tant qu'architecte et comment il les enseigne à ses étudiants par le biais du projet pédagogique.

Le troisième défi

« - Une population extrêmement nombreuse qui croît à un rythme phénoménal.

(An extremely large population growing at a phenomenal rate.) »

De 1961 à 1971, la population a augmenté d'environ 110 millions de personnes. Mais pourquoi cela représentait-il un enjeu aussi important pour l’architecture à l’époque en Inde ?

Au début des années 1970, Kohn a travaillé avec Qamar Shaikh sur une étude intitulée « Etude du Génie urbain pour une communauté autonome dans une métropole à forte croissance Ahmedabad, Inde (1970) ». Dans cette étude, Kohn affirme que, lorsque l'urbanisation accélérée se produit dans les pays en développement, les plus gros problèmes se posent au niveau des réseaux sanitaires et des services urbains fondamentaux tels que les bâtiments publics et les routes. Il se demande également si la nouvelle forme urbaine est adaptée pour faire face aux complexités et aux problèmes de cette transformation urbaine rapide. Néanmoins, les architectes et les urbanistes doivent trouver des solutions pour répondre à l'augmentation de la population. La solution de Kohn est la suivante.

« Nous sommes de l'avis que l'on peut mieux répondre à ces objectifs si l'on décompose l'ensemble de l'agglomération en une multitude de plus petites entités urbaines, chacune ayant une certaine forme d'autonomie. »

Au moment de la rédaction de l'étude, dans les années 1970, la population d'Ahmedabad s'élevait à environ 1,2 millions d'habitants, selon l’étude de Kohn et Shaikh. En réponse de cette croissance, l’Ahmedabad Urban Development Autority (AUDA) a élaboré des plans appelés « Town Planning Schemas ». « Elle formule Cependant, Kohn critique le plan de l'AUDA puisque celle-ci n'a pas considéré les services urbains, tels que l'eau, l'assainissement et la voirie. Dans cette étude, Kohn présente une nouvelle façon d’analyser et améliorer une ville en voie de croissance.

Kohn établit les trois éléments qui composent la société en pleine croissance. Il s’agit de l’« environnement, l'humain et l'urbain ». Encore une fois, il aborde les six éléments qui mettent en lumière cette trilogie. Il s'agit de « social, culturel, économique, génie urbain, morphologie, domaine public ».

Domaine Éléments principaux

Social Sécurité, Cohésion, Interaction, Participation, Instruction, Dignité Humaine

Culturel Arts, Festivals, Fêtes, Spectacles

Économique Travail, Production, Service, Commerce

Génie Urbain Eau, Assainissement, Voirie, Transport, Communication

Morphologie Habitat, Groupement, Densité, Techniques & Matériaux de construction

Domaine Public Rue, Espaces ouverts, Parc, Terrain de jeux & sports

Cette liste présente les éléments à étudier dans le cadre de l'étude d'une société ou d'une ville selon Kohn. Le classement des différents éléments se révèle quelque peu compliqué. Par exemple, les matériaux de construction sont répertoriés sous l’entrée morphologie. Si nous analysons la liste à un niveau macro, il semble l'avoir divisée en trois catégories : sociale, économique et architecturale/urbaine. À partir de la première catégorie Sociale, la deuxième, Culturel, elles sont liées à la vie humaine de base. La troisième, Economique, concerne l'activité économique. Enfin, de la quatrième à la sixième catégorie, il s'agit de l'urbanisme, de l'architecture et de la technologie.

Le quatrième défi

« - Une majorité de personnes vivant encore en dessous du seuil de pauvreté.

(A majority of the people still living below marginal levels.) »

Le séjour de Kohn à Ahmedabad, de 1962 à 1969, correspond à une période où l’Inde connaît une hausse importante de la pauvreté. La situation de la pauvreté en Inde était bien différente de celle d’autres pays à l’époque. La pauvreté et les inégalités économiques en Inde, pays à la culture et à l'environnement naturel riches, découlent de son système de castes.

« In the context of global economic inequality, I present the case of wealth inequality in India. I keep the domestic lens of caste active, to not miss the social inequality which might be propelling the uneven distribution of prosperity. »

Le système de castes de l'Inde dicte la façon dont les richesses sont réparties. D’ailleurs, 94 % des gens se marient encore au sein de la même caste. La répartition inégale des richesses du fait du système des castes engendre ses propres problèmes, mais le problème de l'inégalité de l'éducation en est souvent la cause. Finalement, les personnes issues de castes inférieures sont contraintes de rester dans des castes inférieures et la pauvreté se perpétue, ce qui est toujours fréquent en Inde. Bhimrao Ramji Ambedkar (architecte de la Constitution indienne, 1891-1956) s'était déjà élevé contre les opinions de Gandhi sur cette question. Ambedkar établit une distinction entre la division du travail et la division des travailleurs, la première étant fondée sur le choix et la seconde étant imposée par le système des castes. Il affirme que le paria est un produit de la caste et que si le système de caste n'est pas déraciné à sa base, la discrimination fondée sur la caste demeurera. Il a donc demandé le renversement complet du système.

Kohn, lui, est un gandhiste, un défenseur de la vision de Gandhi. Il a été influencé par les idées de Geddes et Kahn afin de créer ses propres idées nouvelles, mais ses convictions sur la société elle-même ont été fortement influencées par les idées de Gandhi. En effet, Kohn s'oppose au système de castes.

Le cinquième défi

« - Une population urbaine qui passera de 120 millions début 1960 à 504 millions en 2025.

(An urban population growing from the present 120 millions to 504 millions in the year 2025.) »

L'expansion continue des villes est un défi permanent que l'Inde doit relever depuis longtemps. Raser les vieilles maisons et construire des appartements de façon à accueillir un grand nombre de personnes ou créer de nouveaux complexes d'appartements ou logements sociaux à la périphérie de la ville était la solution appropriée à l'époque.

Après l'indépendance en 1947, l'Inde s’est mise à voir fleurir des villes nouvelles telles que Chandigarh par Le Corbusier et Pierre Jeanneret, suivie de Bhilai, Durgapur, Bokaro, Rourkela et Neyveli. À l'époque, l'industrie sidérurgique indienne jouait un rôle majeur dans le développement économique du pays et de nombreuses villes nouvelles ont été conçues autour de cette activité économique. Les villes nouvelles permettaient au gouvernement indien de remédier à la surpopulation urbaine et de créer des emplois.

En outre, à l’échelle régionale, dans les années 1960, le Gujarat a commencé à construire une nouvelle ville, Gandhinagar, en vue de réduire la densité de population d'Ahmedabad, ainsi que créer une nouvelle capitale du Gujarat.

« To reduce population density of Ahmedabad city, Gandhinagar, the new capital of the state of Gujarat, was established. The city of Gandhinagar was established on august 1965 ».

Le sixième défi

« - L’inquiétude des gens qui aspirent à une vie meilleure.

(The restlessness of the people striving for a better life.) »

L’aspiration des Indiens à une vie meilleure témoigne de l’immense potentiel du pays, mais elle met aussi en lumière les obstacles importants qu’il doit surmonter. Cette quête d’une vie plus épanouie — une meilleure éducation, des soins de santé dignes, des perspectives d’emploi et un niveau de vie plus élevé — se heurte régulièrement aux réalités d’un système où inégalités et manque de ressources freinent les ambitions. En Inde, la complexité du paysage sociopolitique, combinée aux disparités entre zones rurales et urbaines, n’aide pas à simplifier les choses, surtout dans un contexte de croissance démographique rapide, d’urbanisation à marche forcée et des exigences accrues d’une économie moderne.

Avec une population parmi les plus jeunes, l’Inde possède une force vive de mobilité sociale. Mais faute d’opportunités suffisantes, cette jeunesse se retrouve souvent face à la frustration et à une forme de désillusion. L’accès à l’éducation est relativement large, certes, mais la qualité laisse souvent à désirer. Résultat : le marché du travail ne trouve pas toujours les compétences dont il a besoin, tandis que des milliers de jeunes se retrouvent sans emploi, ou bien relégués dans le secteur informel, là où la sécurité de l’emploi, les protections sociales et des salaires équitables font souvent défaut.

Kohn comprenait également cet aspect de l'Inde et considérait que cela faisait partie du travail de l'architecte et de l'urbaniste pour faciliter l'accès des personnes à faibles revenus à la vie à laquelle ils aspirent.

Les photos de l'enseignement dans les années 1960 à l'école d'architecture d'Ahmedabad

L'inspiration de l'enseignement

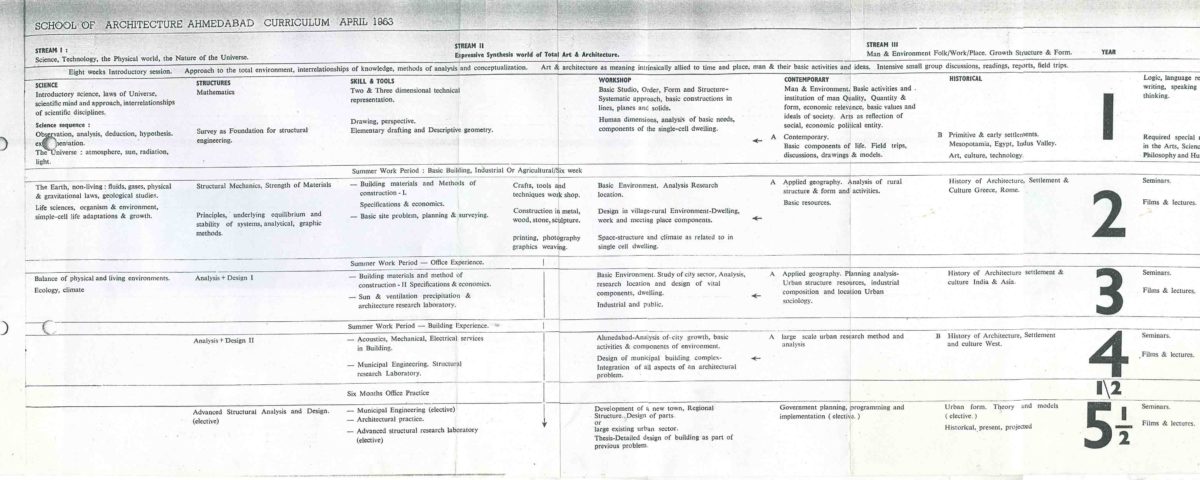

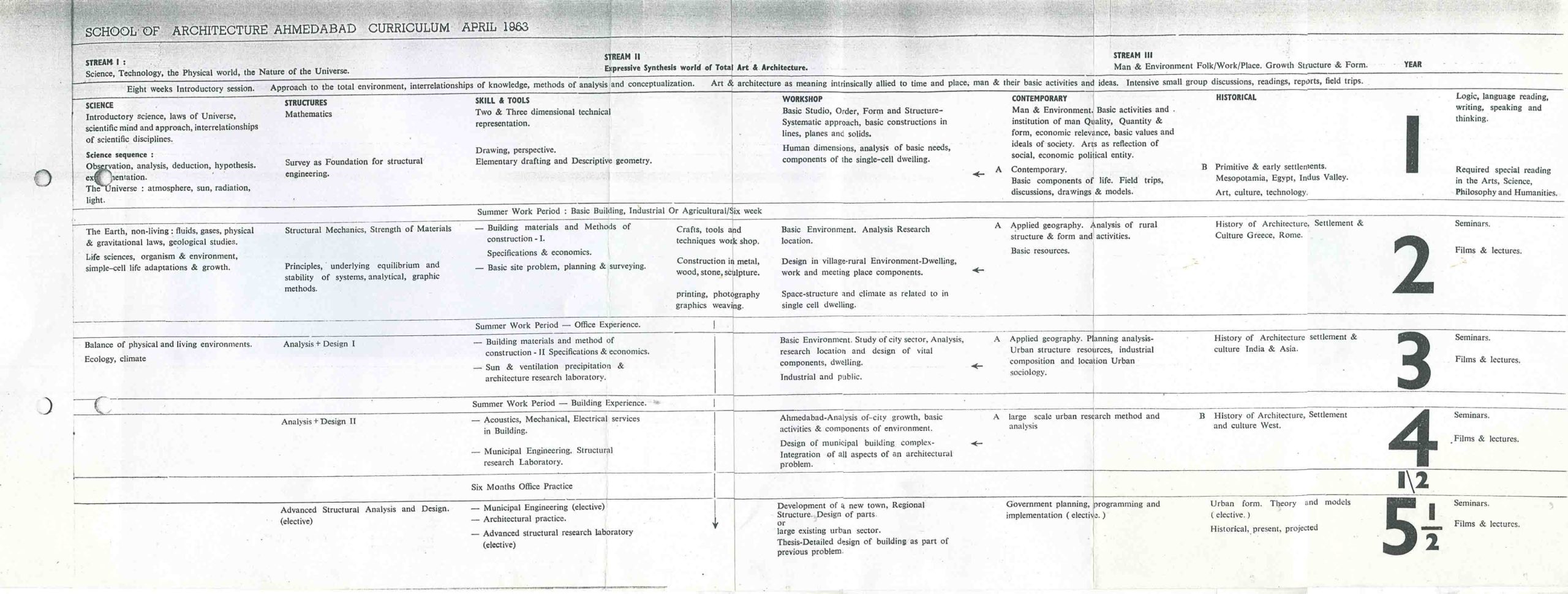

Trois courants du projet pédagogique

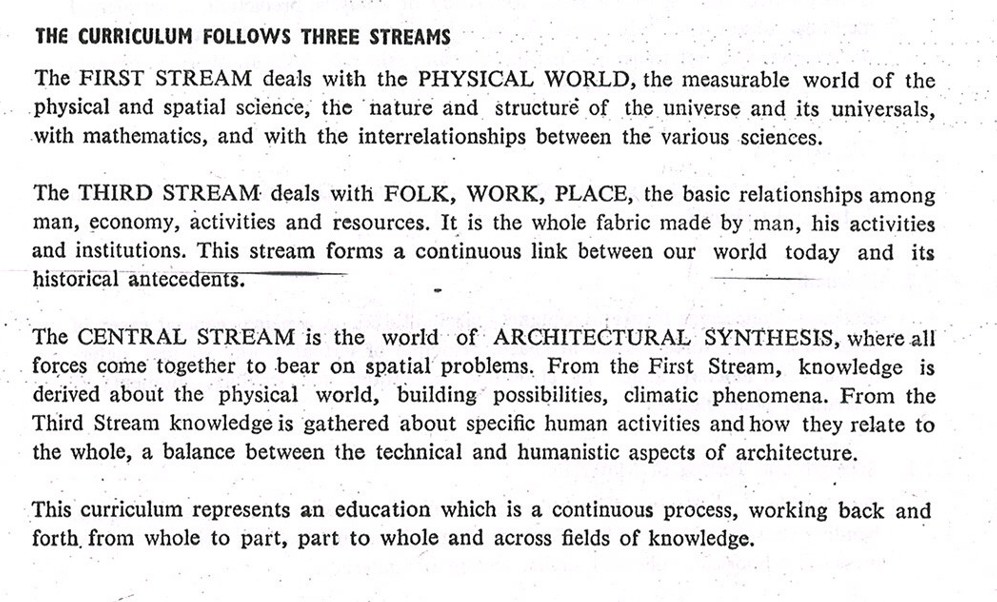

Les enseignements de l’école d’architecture d’Ahmedabad fournissent un vaste éventail de connaissances culturelles, complétant les connaissances techniques essentielles à la formation de l’architecte. Le projet pédagogique énonce les points de vue qui devraient imprégner toute démarche d’enseignement et d’apprentissage. Le but de l'éducation est de former un esprit apte à comprendre les relations tout en étant imaginatif. Dans le bulletin de l’école d’architecture d’Ahmedabad de 1964-1965, sont introduits les trois « courants » (stream).

Les trois courants (le premier courant, le courant central, le troisième courant) sont enseignés dans toutes les classes et sont répartis dans le programme global.

- Le premier courant se constitue des matières liées à la technologie

- le courant central renvoie à la notion place

- le troisième courant fait référence à folk et work.

Ce projet pédagogique s’articule autour d’une compréhension approfondie des sciences, de l’humanité et de l’histoire qui façonnent la société par le biais du premier et du troisième courant, et aspire à créer des espaces en vertu du courant central. En d’autres termes, pour Kohn, place est le résultat d’une synergie entre la science, folk et work. Antérieurement, il avait déclaré que place est créé par l'accumulation de work, mais ici il ajoute une nouvelle signification : place émerge de la fusion entre la science, work et folk.Le premier courant et le troisième courant sont liés à l’éducation culturelle.Le mot anglais stream a de nombreuses traductions différentes. Il y a phase, flux, courant, etc., mais nous nous en tiendrons à courant. Kohn l’appelle simplement Humanity. Donc une nouvelle trilogie de Kohn se constitue de technology, place, humanity.

Les cours du premier courant du projet pédagogique portent sur les sujets suivants:

Sciences générales (physique)

Chimie

Biologie (Zoologie, Botanique)

Mathématiques

Mécanique (cela ressemble également à la physique)

Résistance et essais des matériaux

Analyse et conception des structures

Problèmes structurels spéciaux - à option

Le courant central est le plus significatif du projet pédagogique. Avec place créé par les sciences, folk et work, Kohn tente en fin de compte de résoudre les problèmes que des espaces et des sociétés ont. Kohn explique directement à la fin que le premier courant correspond aux aspects techniques de l'architecture et le troisième courant aux aspects humanistes de l'architecture, et qu'ils créent un équilibre pour le courant central : de design.

Dans le troisième courant, place fait appel à l'espace historique, ce qui signifie que le courant se compose des cours sur la façon dont place a été utilisé dans le passé et ce qu'il signifie dans la littérature, et non place tel qu'il existe dans le présent. En intégrant autant que possible les significations de folk, work, place dans ce projet pédagogique, et en incluant les sciences, Kohn a créé sa propre trilogie pédagogique.

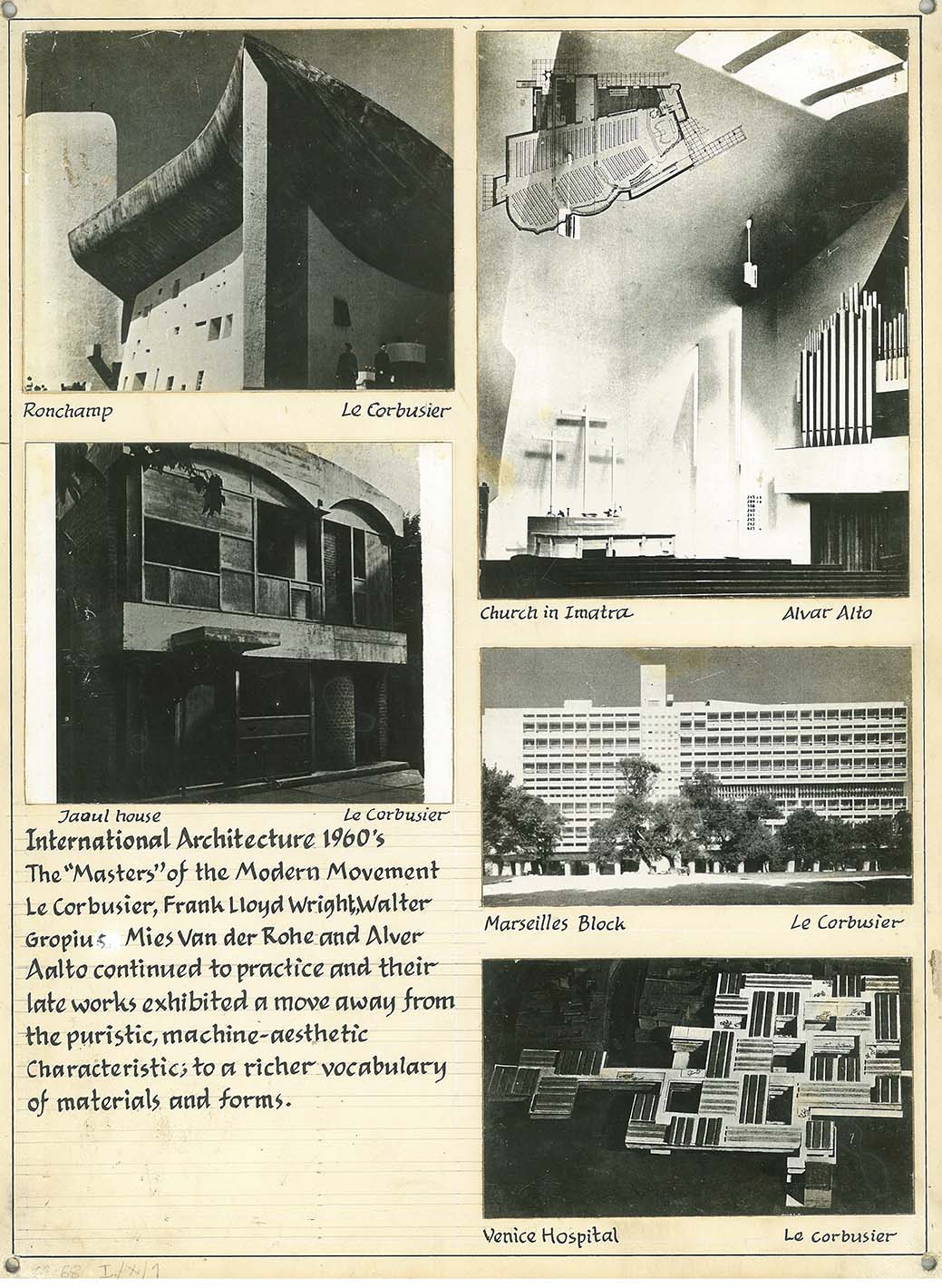

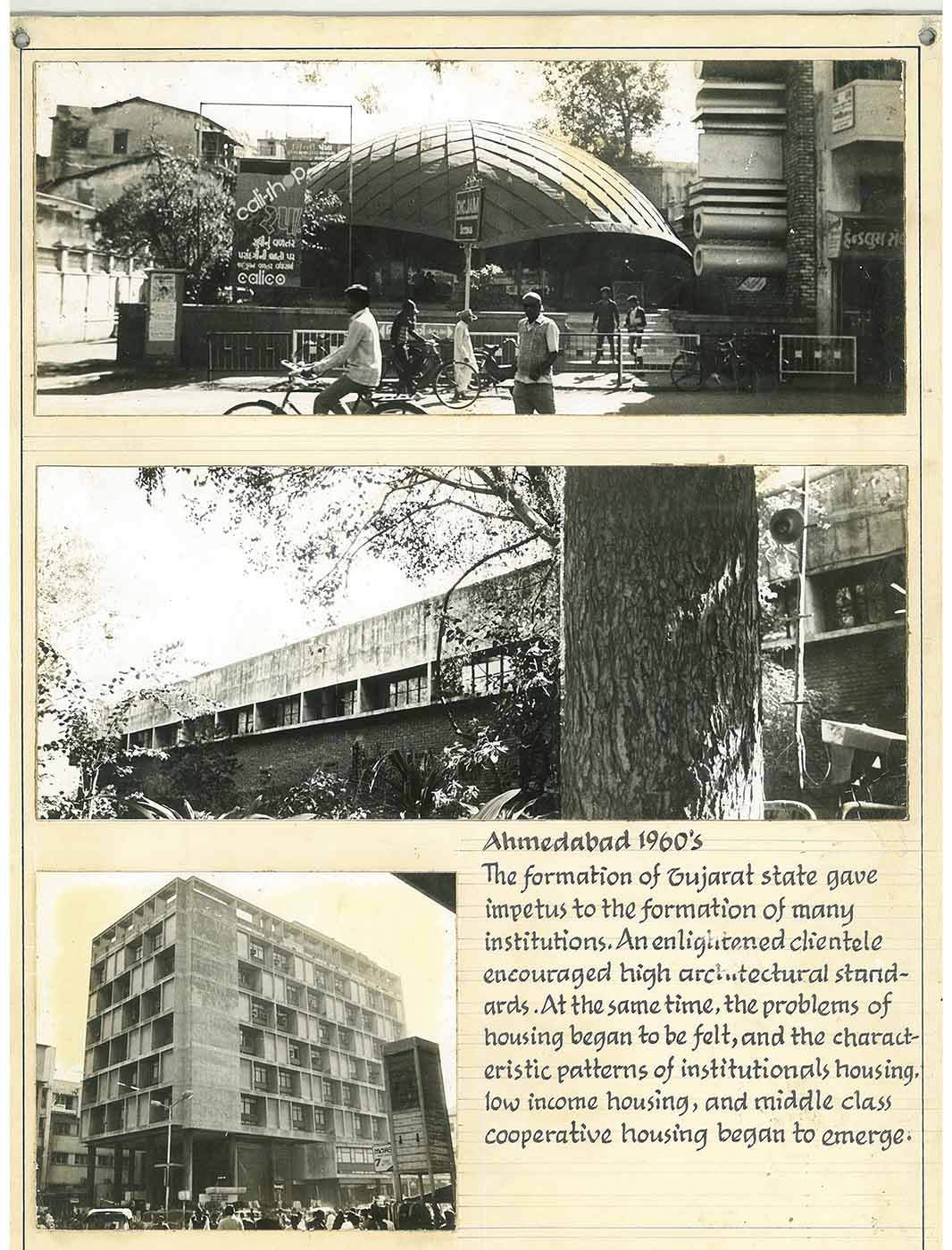

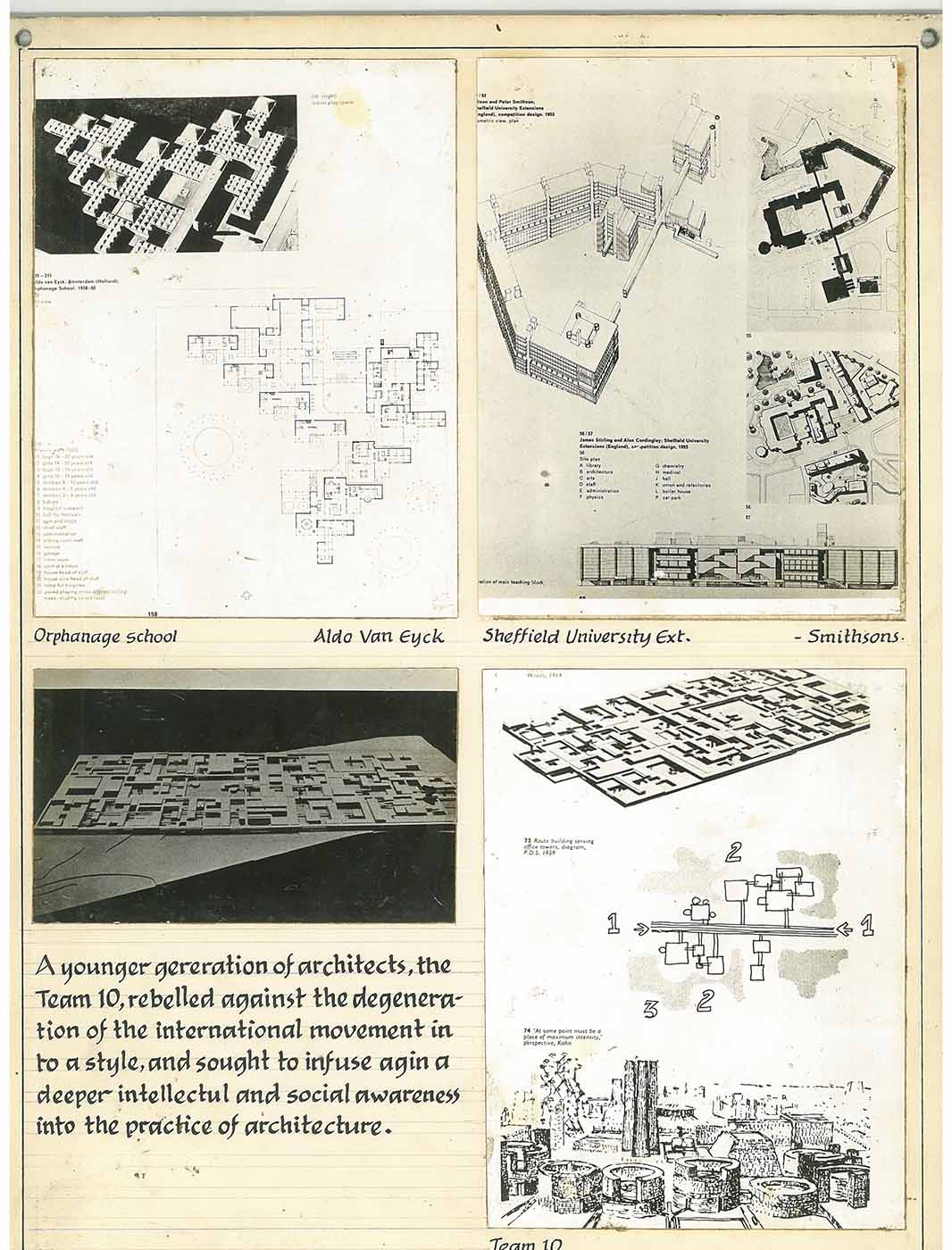

TEAM 10

Trois tendances architecturales des années 1960 à l’école d’architecture d’Ahmedabad sont mentionnées dans cette EXPO 25. Il s'agit de l'architecture internationale, de l’expressionnisme et de l'architecture de Team X. Selon cette EXPO 25, parmi les architectes de l’architecture internationale figurent Le Corbusier, Mies Van Der Rohe, Frank Lloyd Wright, Walter Gropius et Alvar Aalto. L'EXPO explique qu'ils ont conçu une nouvelle architecture dans les années 1960, s'éloignant du purisme et de l'esthétique de la machine. D'autres architectes tels que Louis Kahn, Paul Rudolph, Reima Pietilä et Eero Saarinem ont poursuivi la forme libre de l'architecture. Enfin, Team X s'éloigne de l’idée internationale en vue de créer une architecture à l'impact plus intellectuel et social.

Tout d'abord, il est tout à fait logique que ces trois influences majeures aient été présentes à l'école d'architecture d'Ahmedabad dans les années 1960. Doshi avait appris l'architecture auprès de Le Corbusier, Kohn auprès de Kahn, et Doshi et Kohn avaient tous deux fait partie du TEAM X

« Because of the grant from the J.D.R. 3rd Fund, it was possible for me, together with Mr. B.V. Doshi, to attend the Urbino Seminar of Team X. I had previously corresponded with Aldo van Eyck, and it was he and Gian Carlo di Carlo who extended to me the invitation to attend. The Seminar was noteworthy for its open atmosphere and intensive discussion of projects; in a physically stimulating environment rich in historical memories. This approach was far more rewarding than the usual discussions on particular themes, which tend to remain uncommitted. » - Bernard Kohn

http://www.team10online.org/team10/meetings/1966-urbino.htm