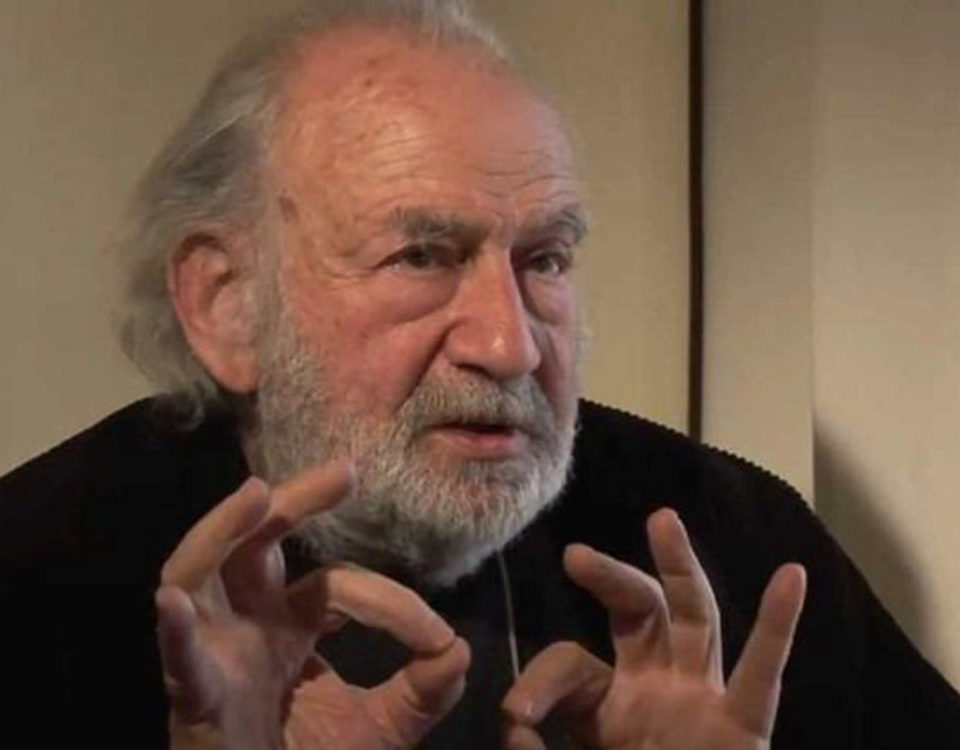

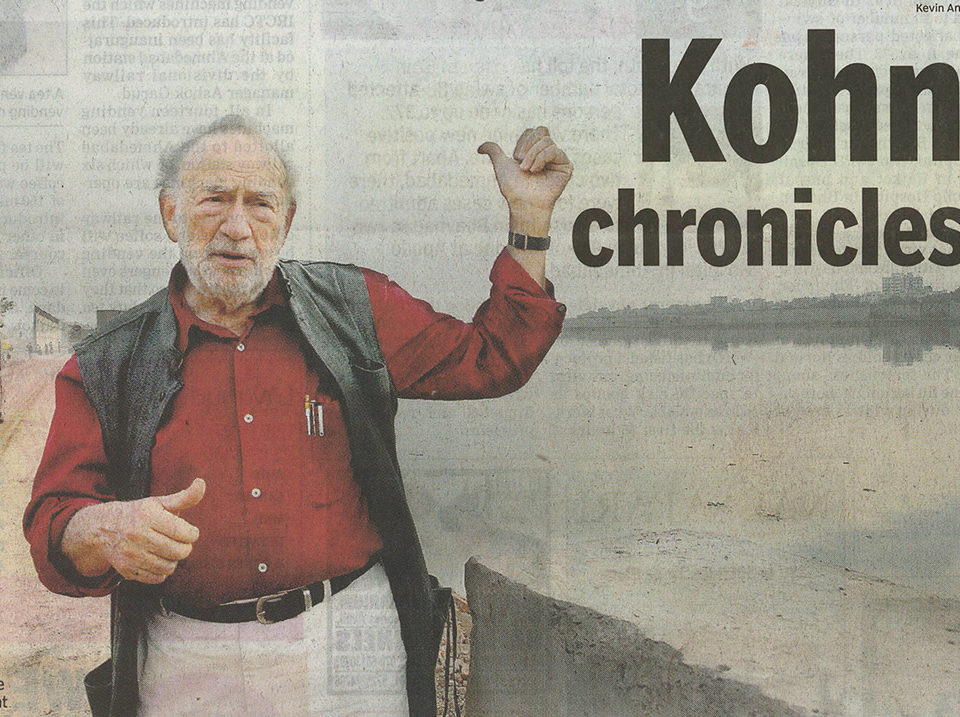

Né en 1931 en France, Bernard Kohn émigre aux États-Unis en 1940. Il y suit des études à Syracuse, Columbia et à l’Université de Pennsylvanie (sous la direction de Louis I. Kahn), puis enseigne au département d’urbanisme de l’Université de Yale.

Il travaille aux États-Unis et en Inde, sur les traces de Patrick Geddes, avant de revenir en France, en 1969, où il intègre le ministère des Affaires culturelles en tant que conseiller pédagogique.

De la pensée aux projets

Plongez dans l’univers de Bernard Kohn, où l’architecture devient un outil de transformation sociale. À travers une pédagogie innovante, des projets participatifs et un retour aux savoir-faire traditionnels, il invite à repenser la manière de bâtir, en créant des espaces authentiques et durables. Une vision inspirante et humaniste de l’architecture.

Nous ne sommes que de passage dans un monde inachevé et envers lequel nous avons la responsabilité éthique de nous questionner sur notre rôle et de participer à son amélioration...

- Albert Camus

Inspiration

Je suis reconnaissant envers Gandhi, Martin Luther King, Paulo Freire, Ivan Illich, puis Patrick Geddes qui reste pour moi un incontournable visionnaire… Martin Buber, Dom Helder Camara, Pierre Rabhi, E. F. Schumacher, et dans notre domaine : Louis I. Kahn, Aldo Van Eyck, Kevin Lynch, Christopher Alexander, Giancarlo de Carlo, George Nakashima et, plus reliées à notre travail dans l’Hérault, les contributions d’Alberto Magnaghi « le village urbain », et de David Mangin "la ville franchisée".

Je ne peux pas oublier ces incroyables artisans d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, des hommes dont les revues en général ne parlent pas.

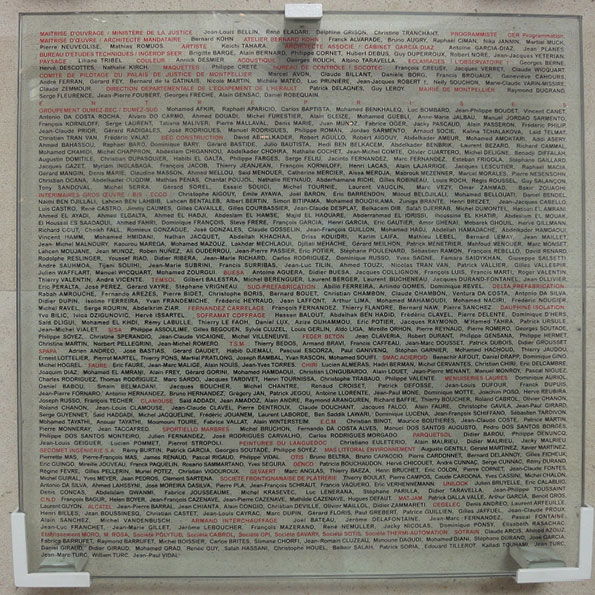

Au Palais de Justice de Montpellier, j’ai tenu à apposer, à l’entrée, une grande plaque avec plus de six cents noms : ceux des ouvriers ayant travaillé sur le chantier.

Sans eux, pas d’œuvre.

Cette reconnaissance, c’est aussi une forme de participation.

Mahatma Gandhi

Patrick Geddes

George Nakashima

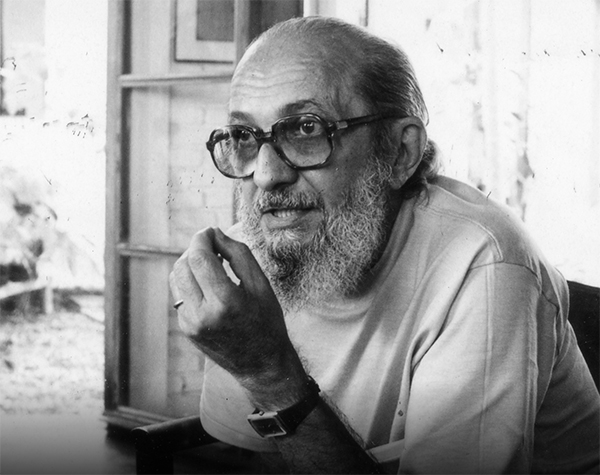

Paulo Freire

Louis I. Kahn

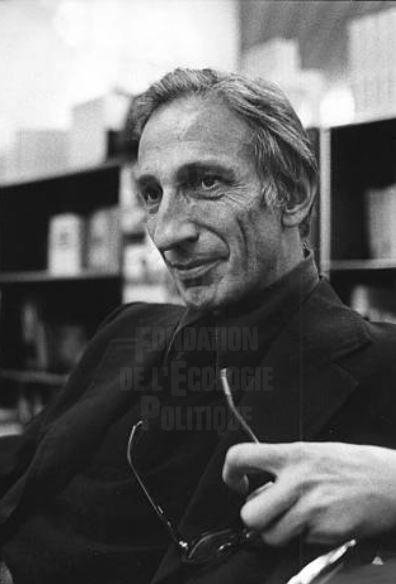

Ivan Illich

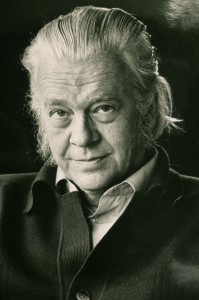

Ernst Friedrich Schumacher

Esther David

Le partage et la reconnaissance

Au Palais de Justice de Montpellier, j’ai tenu à apposer, à l’entrée, une grande plaque avec plus de six cents noms : ceux des ouvriers ayant travaillé sur le chantier. Sans eux, pas d’œuvre. Cette reconnaissance, c’est aussi une forme de participation.

C'est une forme de reconnaissance exceptionnelle que je n'ai pas observée ailleurs.

Architecture

Nous ne sommes que de passage dans un monde inachevé et envers lequel nous avons la responsabilité éthique de nous questionner sur notre rôle et de participer à son amélioration...

Peut-on construire des bâtiments démesurés sans être conscient des inégalités sociales et ne pas contribuer à les accroître par nos propositions et nos projets, parfois « prestigieux » comme ces arrogantes tours auprès desquelles, de Shanghai à Marseille la pauvreté subsiste…

Comment se fait-il que j’ai la joie et le privilège de pouvoir exister, concevoir, partager, transmettre…

Nous construisons pour les enfants d’aujourd’hui, de demain…

Vis-à-vis d’eux, je souhaite ne pas participer à la destruction de notre environnement.

Architecture participative

Le Lavoir Buisson Saint-Louis incarne l’architecture participative, où habitants et architectes ont co-créé un espace de rencontre et de partage, mêlant mémoire collective et usages contemporains.

Pédagogie engagée

Sensibiliser, former, interroger, créer...

La préoccupation de la formation et la pratique d’une pédagogie activement engagée avec un territoire ne me quittent pas. Fortement inspiré par Patrick Geddes et « l’université militante », j’ai réalisé plusieurs expériences pédagogiques innovantes en Inde et en France.

Témoigner d’une pratique… Films, Expositions

Être présent dans le monde qui nous entoure

J’ai toujours conçu des projets centrés sur l’homme, ses activités, son environnement, et des cadres de vie souvent issus d’un travail conjoint ou en interface avec les habitants, les étudiants…

C'est bâtir des lieux, et pas uniquement des mètres carrés que l’on empile ou étale. L’architecture est capable de créer des cadres de vie fonctionnels et poétiques, qui peuvent faciliter le développement d’activités et l’épanouissement des gens qui les habitent. Les lieux que je conçois doivent pouvoir respirer. Ils sont le reflet d’une constante recherche du sens du projet. Parallèlement à l’art de construire, je suis très préoccupé par la façon dont nous nous situons face à ce qui se passe localement, et dans le monde.

Nous restons les témoins tout en participant, même indirectement, aux criantes inégalités politiques, sociales et culturelles qui s’y déroulent. Comme chacun d’entre nous, j’assume ma part de responsabilité. Mais les lieux bâtis ne peuvent pas aller au-delà d’un certain point. Ils ne peuvent pas résoudre les problèmes de société.