Livre : De la pensée aux projets

Article,

10 mai 2019

1. Positionnement

Transversalité, le regard décalé

L’engagement, l’architecte citoyen

L’éthique, la recherche de sens

“Le futur de l'homme, comme homme, repose sur la renaissance du dialogue"

"The future of man as man depends upon a rebirth of dialogue”

Martin Buber, The Way of response

Habiter le monde et le rendre habitable...

S'impliquer, manipuler, inventer, et être acteurs engagés de notre environnement

et de notre quotidien.

Introduction

Face aux personnes avec lesquels j’interviens, je demande souvent comment ils se positionnent, dans leur vies professionnelles, citoyenne, politique.

Parallèlement, je leurs communique aisément « là où j’en suis ». Ce texte peut en témoigner.

Nous occupons la terre comme si elle nous appartenait, comme si elle était inépuisable, aussi bien dans l’utilisation que nous faisons de ses ressources que dans l’occupation de sa surface. Nous nous conduisons comme des prédateurs d'une terre dont nous sommes les hôtes et qui constitue notre patrimoine commun.

Que pourrait exprimer le sens de notre civilisation, pas celle de la mondialisation économique, mais celle d’un humanisme de ressources partagées, respectueuses d’une terre qui nous est léguée, et que nous avons la responsabilité de sauvegarder pour les générations futures.

Nous pourrions avoir l’impression que la mondialisation est récente. En réalité, chaque grande civilisation, quel que soit l’époque, visa l'hégémonie : mésopotamienne, égyptienne, grecque, romaine, islamique, Ce colonialisme culturel, économique, stratégique, politique, cette expansion vers l’Ouest, le Sud et l’Orient a précédé dans le temps, mais pas dans la forme, les tentatives d’aujourd’hui, de maintenir des secteurs d’influences économiques et politiques.

La prise de conscience est rude, et nous vivons amèrement ce retour de boumerang, par les populations qui pendant des siècles, ont vécu nos envahissements et dominations.

Cette colonisation d’une nation par une autre, qui ne prend pas nécessairement la forme d’une occupation physique. Bien plus occulte, elle peut suivre d’autres chemins, culturels, économiques, virtuelles. Elle existe également dans chacun de nos pays sous la forme d’une ségrégation sociale et économique qui touche la vie quotidienne, de la métropole vers les régions, de l'urbain vers le rural.

Sur un plan personnel, j’ai directement vécu et un peu compris ces formes de pouvoir, apparentes ou occultes sur trois continents, aux États-Unis, en Inde et en France.

Le processus de fragmentation d’une culture sur une autre, phénomène que toutes les civilisations ont imposé ou subi tout au long de leur histoire, devient aujourd’hui global. Nous en prenons conscience d’une sournoise hégémonie : culturelle, économique, de modes de vie et de pensée, consciente, ou inconsciente

Elle s’infiltre dans les moindres recoins de notre environnement, surtout par les réseaux sociaux, et entraine une "dégradation" de langages, écrits, visuels, parlés. Disons plutôt une simplification, une compression influencée par les technologies de la communication, elles-mêmes aux mains d’un petit nombre.

Dans la langue parlée, la simplification des codes oraux et de la gestuelle symbolique est un phénomène plus lent, incessant, souvent inconscient mais également irréversible. Cette diminution de vocabulaire peut s'infiltrer aussi dans bien notre manière de raisonner, de penser que dans notre relation à l’autre, au sensible, à l’intime.

Dans chaque domaine, il existe des formes de pensée dominantes ; une pensée unique, qui marginalise toutes les autres idées possibles sans qu’elles soient pour autant divergentes ou dissidentes, et qui peut s’accompagner d’un bruitage de sujets mineures

Dans l’urbanisme opérationnel, cette même dérive consiste à répondre aux besoins immédiats, à cette même présence de non-lieux, de non relations, d’où toute pensée architecturale, pensée de « projet et non d’objets » , est absente, même avec l'aval d’un nombre croissant de professionnels.

Face à la complexité, à l’aspect insaisissable de la croissance de nos villes, certains courants d’architecture s’appuient :

- soit sur un réalisme du quotidien, et y puisent même une sorte d’inspiration pour imaginer la ville du futur. Cette tendance remonte à la fin des années 50, et se réfère à "Learning from Los Vegas" de Robert Venturi sur l’architecture commerciale, les bâtiments en forme de poulet, de hamburger, de saucisses,

- soit sur une insaisissable complexité technologique ou formelle.

Je suis à l’opposé de ces conceptions, tout comme contre la langue de bois qui affirme des certitudes non étayées par l’expérience et le vécu, les doubles langages qui gravitent autour de la notion de démocratie en nous donnant l’illusion de pouvoir penser et agir librement, d’être en possession de nos choix de paroles, de modes de vie, d’habitats...

Je ne crois pas à la frénésie actuelle d’expressions visuelles, trop rapidement conçues et soutenues par commercialisation de tout. Je ne crois pas davantage que puisse survivre, la juxtaposition d’individualismes qui caractérise l’époque, et qu’elle soit porteuse d’un avenir dans lequel les valeurs de sociabilité, pour penser l’autre, pour penser aux autres, en la recherche de biens communs.

Comment pourrions-nous mieux prendre en compte la dimension éthique d’habiter la terre et de vivre ensemble lorsque nous devons penser l’extension de nos communes, l’intercommunalité, le devenir urbain du monde ? Nous sommes tous concernés par ce que Louis Kahn appelait “l’esprit de l’architecture”, par la création de lieux et d’espaces qui respirent, qui vibrent, qui sont inspirés et qui à leur tour inspirent ceux qui aujourd’hui ou demain habiteront, ou seulement côtoieront ces lieux et ces espaces.

L’espace public devrait pouvoir inclure aussi des lieux symboliques, des lieux « signifiants » pour accueillir les populations qui ne s’identifient pas nécessairement aux lieux de culture officiels…Je pense souvent à l’Inde où il y a une multitude de ces lieux, souvent très simples, comme sous ces grands arbres, dont l'es énormes tronc et feuillage protègent de minuscule autels colorés et fleuris.

L’architecture, la pédagogie et des démarches participatives.

Ce sont trois mondes, dont les intentions et les réflexions se croisent, et s’interpellent. L’architecture est intimement liée à un territoire, à un terroir. Ceci implique une population spécifique, que impérativement on se doit de prendre en compte, d’interroger et de comprendre. Sans élitisme de ma part, de sensibiliser à la recherche d’une réelle identité individuelle et collective. Il s’agit de contrebalancer la domination et l’hégémonie du toujours plus, afin de questionner et tenter de se dégager de la manipulation des pouvoirs par les médias, les relais administratifs et notre propre aliénation.

C’est ainsi que de part et d’autre : « maîtres d’ouvrages », élus habitants nous pouvons espérer devenir de réels interlocuteurs, et ensemble façonner des environnements qui correspondraient mieux à nos valeurs et une éthique de territoire partagée.

La formation, s'impliquer, manipuler

Tous les lieux, toutes les situations ont une potentialité de formation d'interrogation et d’innovation. Les écoles maternelles sont exceptionnellement vivantes et particulièrement inventives. On y rentre avec joie. Mais à partir de là, dès l’école primaire, et tout ce qui suit y inclus l’université, et bien évidemment les écoles d’architecture, on se trouve d’après ma propre expérience dans des mondes démunies de vie, qui valorisent l'abstraction et l'intellectualisation au détriment des expériences vécues, manuelles et tactiles.

Certes il y a maintenant médiathèques et ordinateurs. Mais on tente tout de même d’y valoriser ce qui est intellectuel au sens de ce qui est mental, au détriment du sensible. Des ateliers de fabrication, d’invention, des outils, des pratiques artistiques, des technologies allant des vieux tracteurs à des éoliennes et panneaux solaires, sans négliger l’entente avec la nature, une bassecour, un potager, pourrait si facilement coexister et participer à la « pédagogie ».

Que de plus triste en France, que certaines de ces écoles d’architecture isolées et souvent en dehors de la cité. Elles, qui pourraient se retrouver au sein d’universités de l’environnement, réunissant toutes les matières et disciplines qui collaborent à la fabrication de nos territoires, de nos villes et villages, au milieux agricoles et naturels.

En continuant d’intensifier la séparation entre l’intellectualisation et le faire, le virtuel et le réel, le monde clos de la formation et celui de la vie en marche, nous sommes comme des générations en retard. Il en résulte une intolérable perte de connaissances, de synergies, d’imaginations, et de relations sociales…

En Inde et en France, j’ai participé a des expériences de formation ou les étudiants en architecture, côtoient d’autres disciplines dans un contexte spécifique de village, de quartier en contact avec des élus et les habitants. Dans des ateliers publics d’architecture et d’urbanisme ce travail sur le terrain, en alternance avec l’école dérangeait souvent d’autres enseignants, qui sont souvent plutôt confortablement retranchés dans un savoir plus théorique à une distance confortable du terrain.

Je rêve toujours de voir se réaliser un tel atelier dans le « Pays Cœur d’Hérault ». Un lieu de rencontre : du monde universitaire, des préoccupations des habitants, de la formation permanente, et de recherche action autour de l'identité d'un territoire.

C’est ainsi que nous avons crée « la Distillerie » en 2017 à Lodève dans l’Hérault , un tiers lieu qui rassemble divers créateurs, artisans, concepteurs.

L'arbre qui cache la forêt

Je pense très humblement, qu'en à peine deux générations, culturellement et économiquement, nous sommes devenus aliénés de ce qui étaient juste alors les fondements de notre environnement. La mondialisation dominée par les manipulations économiques, que l'on retrouve au quotidien dans la grande distribution, remplace nos savoirs faires. On aurait tendance à ne produire nous-même pratiquement plus rien de nos besoins du quotidien.

Dès les années mille neuf cent vingt, Gandhi avait signifié que la domination étrangère passait par la domination de l'économie de quotidien. Les populations devenaient ainsi aliénées, perdaient leur identité, devenaient totalement dépendantes. La résistance passive, la « marche pour le sel », la réintroduction du tissage dans les villages, comme d’autres métiers artisanaux ou agricoles sont autant de témoignages de cette vision.

Recherche d'identité... vers la pratique de démarches participatives.

Aussi bien dans l'enseignement qu'en architecture ou dans la vie associative, les démarches participatives sont importantes. La participation n’est pas « une couche en plus » que l’on rajoute à un projet. C’est une véritable démarche en tant que tel, que l'on peut retrouver aussi bien dans l'enseignement, dans la pratique, que dans le domaine associatif.

Voici quelques exemples.

- l’étude recherche action « Participation in Community » effectuée en 1968 dans des villages du Goujarat en Inde, où nous avons pu séjourné plus d’un mois sur place avec des étudiants, en répertoriant ce qui donne du sens à la vie villageoise, puis de présenter les résultat aux habitants et ne partir comme des voleurs avec l’information pour en faire une thèse.

- une démarche similaire dans les années 70 /80, en contact quotidien avec les habitants, dans le cade de l’école d’architecture 8, avec des ateliers dans des villages de la région parisienne.

- le travail dans l’Hérault avec l’association "la manufacture des paysages",

- puis, en retour à Ahmedabad où en 2008 / 2009 nous avons réalisé un travail pluridisciplinaire au sein de l'université de CEPT une recherche sur les 400 kilomètre de la rivière Sabarmati puis une exposition au cœur du marché le plus populaire de la ville.

Dans le domaine de l'architecture :

Des projets d’habitats participatifs tel le Buisson Saint Louis à Paris X, puis en HLM locatif Gennevilliers, Yzeure.

Dans le champ associatif :

Depuis presque vingt ans, dans l’Hérault, je me suis dirigé progressivement vers des implications citoyennes, d’abord comme élu dans la petite commune de Villeneuvette, puis avec l’association « la manufacture des paysages », que nous avons re baptisé en « manufacture des pays ».

C’est à partir de Villeneuvette, ancienne manufacture royale du XVII siècle, véritable bijou entouré de champs, que j’ai éprouvé un sentiment de responsabilité vis à vis du monde environnant.

Comme élu, come architecte, il me paraissait d’autant plus important de pouvoir valoriser un tel exemple de cohérence urbaine vis à vis des communes environnantes déjà partiellement détruites par d’étalement urbain qui déstabilise le fragile équilibre du tissu rural entre le bâti et les activités artisanales, économiques et agricoles.

Depuis 2002, l’association « la Manufacture des Paysages » ,devenue « des Pays », tente de sensibiliser les élus, habitants, et bien évidemment les jeunes, à penser une urbanisation territoriale cohérente. Penser, puis essayer de créer, dans un environnement dominé par l’hégémonie marchande de pertes de valeurs et d’identité.

Après 14 années de travail, l’association à du clôturer son exercice. Elle a été reconduite en 2017 comme « Manufacture des Pays » plus orientée vers le travail auprès des jeunes et l’action de tissage.

Puis, « la Distillerie », expérience en cours d’un « tiers lieux » , à Lodève, à 50 kilomètres à l’ouest de Montpellier, où se pratiquent différentes activités culturelles, artisanales et artistiques, comme l’atelier de tissage, l’atelier de la main.

La place du "politique"

L’urbanisme, et l’architecture sont totalement inséparables du politique et de la politique.

Comment peut-on imaginer uniquement parce que l’on vous le commande, de participer à la fabrication de ces zoos architecturaux urbains en France et ailleurs, des absurdités écologiques de tours isolées les unes des autres et qui ne sont qu’une révérence en plus au pouvoir et à l’argent. Et avec une certaine désinvolture sans se soucier qu’il existe à peine à quelques centaines de mètres d’incroyables pauvreté.

Nous ne pouvons pas ainsi accroître les inégalités sociales.

L’architecture est spatiale, mais elle est aussi infiniment et intimement sociale.

Elle est intimement liée à l’éthique et au sens d’un monde auquel nous souhaiterions pouvoir participer.

Être architecte

Je visualise un axe de vie « passé présent futur », une liane autour de laquelle s’articulent ce qui m’a été transmis », avec la mémoire de plus d’une génération de parents et grands-parents juifs laïcs, mais les expériences de jeunesse, puis ma vie personnelle et professionnelle, mon engagement en tant que citoyen, de pédagogue, dans la recherche le l’expression d’une éthique.

C’est de tenter de miser sur une recherche du sens et du beau. C’est la responsabilité de pouvoir sauvegarder et de contribuer autant qu’il m’est possible, à la recherche d’une cohérence de notre environnement, et à l’amélioration de la vie quotidienne des habitants.

C’est d’avoir conscience, comme pouvait le dire Pierre Rabhi, que si la terre avait une voix, elle hurlerait son désespoir…

Ceux vers qui je suis reconnaissant

Gandhi, Martin Luther King, Paolo Freire, Ivan Illich, puis Patrick Geddes qui reste pour moi cet incontournable visionnaire comme pour moi Georges Nakashima, architecte puis, puis « woodworker,... et Louis Kahn architecte de recherche de sens, pédagogue, et crèateur de projets inoubliables. Des penseurs comme Martin Buber, Dom Elder Camara, de Pierre Rabhi, E.F. Schumacher, et dans notre domaine de Louis Kahn, Aldo Van Eyck, et plus relié à notre travail dans l’Hérault, les contributions d’Alberto Magnaghi (« le village urbain »), et David Manguin.

Mais jamais je ne peux oublier tous ces incroyables artisans d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, des hommes dont les revues en général ne parlent pas.

Au Palais de Justice de Montpellier, à l’entrée j’ai moi même financé, pour cause d’une incompatibilité politique de la part du procureur, une grande plaque avec plus de six cent noms des ouvriers ayant travaillé sur le chantier.

Sans eux, il n’y a pas d’œuvre. Cette reconnaissance, c’est aussi une forme de participation.

2. La pédagogie

de la pédagogie active à l'université militante

Texte de présentation : le rêve des structures d’interface, l’université à passerelles, théorie et pratiques de terrain, alternance recherche-action.

Expériences pédagogiques : USA, Inde, France

Maison de Ville

“La naissance de l’école... au début, ce fut un homme sous un arbre, un homme qui ne savait pas qu’il était un maître, parlant avec quelques autres qui ne savaient pas qu’ils étaient des élèves. Progressivement l’un d’eux, puis un autre se détachaient et non loin trouvaient d’autres endroits qui leur convenaient...”

Louis I. Kahn

La pédagogie : tour d’ivoire le matin, pieds dans la boue l’après-midi

La pédagogie traverse, et elle n’a cessé de traverser tous les aspects de ma vie, personnelle, professionnelle, de citoyen et bien évidemment d’enseignant. J’ai toujours essayé de maintenir cette transversalité.

En fait, je n’avais jamais vraiment envisagé d’enseigner. Je suis plutôt «tombé dedans», peut-être influencé par Louis I. Kahn et sa «présence», ses questionnements lors de mon année «master» passée avec lui à l’Université de Philadelphie au tout début des années soixante.

J’ai toujours pratiqué une démarche qui met en étroite relation une idée abstraite et son application, la pensée et le faire, sous la forme d’un enseignement par alternance: “tour d’ivoire” le matin, “pieds dans la boue” l’après midi… Cette approche m'a semblé préférable à une forme plus classique procédant par ”séquence”, du plus simple au plus compliqué, surtout quand il s’agit de s'imprégner de la complexité de contextes urbains, avec leurs conflits, incohérences, etc.

Cette manière de faire est à l’opposé des principes de l’enseignement en France, qui est essentiellement théorique, linéaire, essentiellement verbal et écrit et le reste jusqu’à la fin du cycle d’études, qu’elles soient secondaires ou supérieures. Dès le collège, il existe une coupure sociale entre apprentissage intellectuel et manuel. L’Université française est cloisonnée, essentiellement organisée par disciplines, sans réelle transversalité ni passerelles de l’une à l’autre, sans véritable implication non plus avec le monde extérieur, le contexte social et politique environnant, et sans communication étroite entre étudiants et enseignants qui sont relativement peu disponibles en dehors de leurs heures d’intervention et n’ont souvent pas de bureaux personnels. Malgré sa réputation, et à part les grandes écoles qui ont un statut particulier et des fonctionnements différents, l’université française est plutôt mal lotie. A Montpellier, par exemple, il existe quatre sites universitaires, droit, médecine, sciences et techniques, arts et lettres, totalement séparés les uns des autres et sans relations entre eux. Quant à l’école d’architecture, elle est indépendante, isolée sur son propre site.

Dans les universités anglo-saxonnes, au contraire, que j’ai fréquentées comme étudiant, puis comme enseignant, puis mis en place, à Ahmenabad, dans ce qui deviendra CEPT toutes les disciplines sont regroupées le plus souvent sur un même campus : sciences humaines, technologiques, sociales, médecine, droit, avec au centre une très grande bibliothèque. Les départements sont dirigés par des “chairmen” qui n’ont pas du tout le statut quasi permanent des "directeurs" d'écoles et de facultés en France.

Cette différence entre un chairman qui est plus un animateur, et un directeur qui dirige, et fondamentale, et bien évidemment, a une influence sur tous les rapports entre le chairman, les enseignants, les étudiants.

Les enseignants ont à leur disposition des bureaux, des salles de réunion, un secrétariat et sont, pour la plupart, facilement accessibles et quasiment ouvert toute la semaine et toute l’année. Les étudiants ont leurs propres lieux de travail, ils “vivent” quasiment sur le campus. Et les deux mondes - enseignant et étudiant se côtoient.

J'ai toujours connu cette ambiance plus informelle et elle a été celle que j'ai pratiqué moi-même.

Dans un département, ou école d'architecture on a une relation assez directe avec les étudiants.

Ma préoccupation a été de pouvoir établir entre les étudiants et moi même, un climat de dialogue qui permet de partager une démarche, un enthousiasme, d’éveiller ou de renforcer leurs sensibilités latentes, plutôt que d'imposer le simple contenu d'un (de mon) savoir à transmettre.

Je pense que tout professionnel intervenant dans l'environnement, qui est à la fois spatial mais aussi hautement social, doit faire l'effort de rechercher et d'exprimer ce qui le motive. Cette pensée devrait aussi pouvoir être évoquée avec des jeunes qui se préparent à devenir architectes.

Je reste préoccupé par leur propre questionnement et je peux les interroger sur leur "projet" personnel, afin le mieux les accompagner, de les aider à faire surgir ce qu’ils ont parfois du mal à exprimer.

Pour certains d'entre vous, ces aspects peuvent, vous paraître trop personnels. Ils me paraissent être à la base d'une pratique professionnelle que l'on souhaiterait, certes fonctionnelle, mais aussi imprégnée d'une éthique et d’une recherche de sens de se qui est signifiant.

Afin de partager avec les étudiants le sens de cette question, il peut m'arriver de parler de ma propre démarche, en dessinant par exemple un arbre avec ses racines et ses branches qui symbolisent d’où je viens, où j’en suis et le vers quoi je me dirige.

Je travaille peut-être plus sur le sens de la démarche que sur la mise en forme proprement dite d'un projet. Cela veut-il dire que la réflexion, les idées qui sous-tendent ma démarche sont plus importantes que le geste architectural, la réalisation proprement dite. Ce sujet reste à creuser.

Avec les étudiants, comme pour moi même, je continue à privilégier aussi bien le raisonnement qui précède notre travail plutôt que la recherche formelle, même si je dois avouer là une certaine contradiction.

Je m'explique. Je parle de sens, de démarche mais en réalité je suis tout autant sensible à la forme, et si mon projet n’est pas suffisamment "beau" à mes yeux, je ne suis pas satisfait. Je suis pris à mon propre piège, ma propre contradiction.

Pratique

Sur le plan professionnel, cette même attitude pédagogique concerne le rapport avec ceux pour lesquels on intervient comme architecte: la recherche de leurs réels besoins qualitatifs, de leurs aspirations, le souci de ne pas prendre un « programme » comme une chose immuable. Le questionnement sur le site, l’environnement social, et le contexte économique et social restent essentiels.

Partir du lieu. Ce lieu influe sur les habitants. Les habitants qui influent sur le lieu. Ce sont ces va-et-vient qu’il faut initier et transmettre, ce principe de l’altérité réciproque, de l’écoute et de l’échange. C'est un concept de Patrick Geddès qui, dès 1960, est devenu pour moi une référence constante dans mon travail, ma réflexion et mon enseignement. J’ai notamment adopté sa trilogie “folk, work, place”, qui consiste à mettre la société, les activités et les lieux en interaction constante. Il faut écouter, mais il faut aussi que les autres entendent ce que l’on dit. C’est à la fois un principe d’architecture et un principe moral. Je suis sans cesse dans ce balancement, dans ma vie, dans mon métier et dans ma façon d’enseigner.

Dans le cadre de mon propre atelier professionnel (et pas toujours nécessairement avec succès), cette démarche de dialogue et de transmission a toujours été présente, tout comme elle l'est dans ma vie de tous les jours, de citoyen, de voisin ou dans la vie associative, où j’essaie d’entretenir cette volonté de communication et d’ouverture à l’autre.

Enseignant à Yale (1961-1962)

En 1961, alors étudiant dans la classe de Master de Louis Kahn, Architecte et pédagogue exeptionnel, à Philadelphie, j’ai fait la connaissance de l’architecte indien BalkrishnasV.Doshi, venu le soliciter et lui proposer son concours pour la conception de l’I.M.T. ( Indian Institute of Management and Technology ) à Ahmedabad. Doshi avait aussi le projet d’y créer une nouvelle école d’architecture. Un an plus tard, j’y participais, mais avant de partir en Inde, j’ai fait une demande d’assistant au M.I.T. (Massachusets Institute of Technology) auprès de Kevin Lynch (l’un des personnages clés sur le plan de l’analyse urbaine), puis à Yale, dans le département d’urbanisme, où il y avait une équipe plus restreinte, et où finalement j’ai été retenu.

A Yale,où j’ai été engagé, j’étais le plus jeune enseignant et j’avais un peu d’appréhension. Alors le directeur du département d’urbanisme m’a soulagé et soutenu en me disant : “soyez simplement vous-même : architecte. N’essayez pas d’être urbaniste. L’urbanisme c’est toutes les disciplines que nous rassemblons ici dans l’équipe d’enseignants ». C’était effectivement le premier fil transversal et fondateur de la trame avec laquelle je tisserais dans les années à venir.

J’ai également donné des cours sur l’histoire de l’urbanisme que je partageais, comme assistant de Christopher Tunnard.

Son approche, plus strictement historique et descriptive ne me paraissait pas aller assez loin, et ne permettait aux étudiants de réfléchir sur le sens même des organisations du passé.

Il m'est apparu important d'en élargir le contenu, en introduisant des réflexions sur la redécouverte des éléments générateurs qui avaient pu être à l'origine et engendrées leurs organisations spatiales.

Je demandais aux étudiants :

- de dessiner, en plan, en axonométrie, les caractéristiques de différentes époques: Athènes, Rome, un bourg au Moyen-Age, et la ville contemporaine,

- puis d’en faire une lecture des éléments les plus signifiants et du “grain” spatial tel le définissait alors Kevin Lynch dans son livre "l'Image de la Ville",

- et dans un troisième temps, de remonter jusqu’aux « institutions » qui avaient pu en être à l'origine, et les valeurs qui sous-entendaient chacune des cultures que nous abordions.

Cette démarche était en fait le résultat d'un croisement entre:

- la réflexion de Louis Kahn sur la naissance et présence du sens des institutions qui précèdent leur matérialisation ("forme and design").

- et celle de Le Corbusier sur les établissements humains. "habiter, travailler, cultiver le corps et l'esprit".

Pour les villes antiques et médiévales, presque unanimement, les étudiants identifiaient et dessinaient sans réelles difficultés les éléments structurants et leurs relations dans un territoire.

L'ordre dans lesquels les dessins évoluaient donnaient aussi des précisons intéressantes:

- tout d’abord les ruelles et les places autour desquelles se regroupaient les lieux de rassemblement, les institutions religieuses, féodales, artisanales, commerciales, puis un grouillement d’habitats, puis les fortifications englobant le tout, avec ses portes, et les relations avec l’extérieur: les faubourgs, les routes, les champs, une rivière, un port.

Les "valeurs" fondatrices, les institutions, les formes urbaines avaient leurs cohérences.

Pour la ville contemporaine, c’était un peu l'angoisse :

- en premier lieu les autoroutes encerclant les villes, des échangeurs, des carrefours desservant des zones commerciales, les hautes tours au centre - hégémonie du pouvoir financier -, et un saupoudrages d’activités, de pavillons disséminés dans les périphéries.

Véritable plat de nouilles de formes totalement aléatoires.

Se posait clairement, pour "nos" villes, la questions des valeurs qui les fondent (Louis Kahn "forme"), puis quelles structures et mise en forme leurs donner ("design") .

La question fondamentale qui se pose : quelle forme urbaine correspond à nos valeurs, et sont-elles celles auxquelles peuvent s'identifier les habitants, et qui peuvent permettre à un jeune d'imaginer ce qu'il peut devenir (Louis Kahn).

Cette année passée à enseigner à Yale m’a aidé à structurer une approche pédagogique que j’ai ensuite expérimentée en Inde de 1962 et puis en France de 1969.

A Yale, j’aurais pu facilement “faire carrière”, mais je n’avais pas envie de porter une veste en tweed ( “a tweed jacket”, symbole de la réussite universitaire de l’époque) puis tout doucement gravir les échelons d'une carrière universitaire.

Je souhaitais plutôt aller dans un pays où l’on pouvait “retrousser ses manches”. J’ai toujours envisagé l’architecture comme un engagement social et pas uniquement comme une recherche spatiale.

L’expérience indienne (1962-1969) - Ahmedabad, ville industrielle et culturelle dans le Gujarat

De l’école d’architecture à l’université C.E.P.T

"Center for Environment, Planning and Technology"

Avec ma femme Ruth et Claudia ; un bébé de trois mois, je suis arrivé en Inde en 1962 à la naissance même de la nouvelle école d’architecture d’Ahmedabad. Pour le jeune architecte que j’étais, Ahmedabad était alors la ville à laquelle on associait alors Le Corbusier, qui y avait construit plusieurs de ses plus beaux bâtiments, invité (comme l’avaient été au même moment une impressionnante panoplie d’autres artistes d’avant-garde alors inconnus en France comme Calder et Merce Cunningham) par deux familles d’industriels du textile et de mécènes qui avaient fait alors la richesse de la capitale du Gujarat :Sarabhan et Karturbhai.

La possibilité de participer au démarrage d’une nouvelle école d’architecture, de travailler en Inde, de pouvoir être partie prenante de la construction de ce pays en voie de développement m’a fait renoncer à une carrière académique peut-être plus sécurisante aux U.S.A., et choisir une voie plus ouverte et en devenir. Nous formions une sorte de troïka avec Balkrishna Doshi, architecte de talent et Rasvihari Vakil, excellent ingénieur.

Au tout début, pratiquement en même temps que l’arrivée des premiers étudiants, j’avais rédigé un programme inspiré là aussi par Patrick Geddes, sur cinq ans, qui devait tous nous guider par la suite. Afin d’éviter l’écueil d’une accumulation de cours, j’ai proposé trois grands "axes". Le terme anglais de "streams", fleuves est plus ouvert :

de part et d'autre :

- science et technologie,

- l’homme et l’environnement,

encadrant:

- les ateliers et "studios" de synthèse.

L’école d’architecture est devenu au fil des ans le C.E.P.T -Centre Universitaire d’Environnement, Planification et de Technologie- regroupant l’école d’urbanisme, de paysage, d’art, d’ingénieurs et d’architecture intérieure. Une institution tout à fait originale, novatrice, dynamique, unique en Inde, plus courante dans les pays anglo-saxons, au nord de l’Europe, aux USA, mais qui n’a pas son équivalent à ce jour en France. Cette approche de l’enseignement de l’architecture au sein d’un centre de formation pluridisciplinaire et dans un contexte universitaire est pour moi le seul projet pédagogique convenable dans un monde contemporain qui ne cesse d’évoluer, de se complexifier et de se détruire. Ainsi y sont formés non seulement de futurs professionnels mais aussi de futurs citoyens, tous confrontés à d’autres disciplines.

Après quatre ou cinq ans, ne me trouvant pas satisfait avec l’orientation de l’école devenu trop axé sur l’architecture formelle qui ne privilégiait pas assez l’approche du terrain et la compréhension de la société indienne, j'ai fait un pas de côté et mis en place un Institut d’Été, avec une quinzaine d’étudiants, Indiens et de l'étranger.

L’institut d’été

Il proposait une «recherche-action», des études comparatives à partir du contact direct avec un milieu, des habitants, une communauté humaine.

La première année, en 1968, Junagadh District, à l’ouest d’Ahmedabad, a été notre terrain d'étude.

On a mis en pratique une démarche pédagogique “participative”, en allant enquêter sur le terrain, trois villages autour d'un gros bourg commercial. Nous avons recueilli des informations sur le mode de vie, l’agriculture, l’économie, la religion, les relations sociales, et avons établi des relevés des groupements et des habitats.

Plus tard, nous sommes revenus sur place avec un dossier très complet qui mettait en relief les enjeux, les éléments “clés” qu’il était important de résoudre dans le cadre d’une réflexion sur l’évolution des villages et apportait des propositions que l’on a soumis aux habitants. Un livre jamais publié «articipation in Community» retraçait cette démarche d’aller-retour. Elle s’apparente à celle de l’anthropologue et cinéaste Jean Rouch quand il étudiait les populations africaines, tournait des films, puis revenait les montrer aux habitants. J’ai voulu, vingt ans après, retourner dans l’un des villages étudiés pour reprendre la démarche et voir comment la situation avait évolué. L’idée était superbe. On s’est effectivement retrouvé, on a regardé les photos faites vingt ans auparavant, et on a apporté notre contribution à leur projet d’irrigation permettant de récolter les eaux de ruissellement pour les diriger vers les puits existants, et les choses malheureusement en sont restées là. Trop de temps était passé, sans le relais de l'école d'architecture d'Ahmedabad, la dynamique était rompue.

En 1969, nous avons répété la même démarche en milieu urbain, dans trois quartiers d’Ahmedabad : l’un traditionnel et dense, l’autre fait d’habitats précaires, et un lotissement coopératif. On a filmé en 16mm la vie des gens le temps d’une journée, dans ces trois lieux différents : le réveil, les gestes quotidiens, se laver, préparer un repas, le travail, etc. De retour en Europe, à la demande de l’architecte Aldo Van Eyck, j’ai montré le film à un large public en Hollande. Il y fut alors merveilleusement accueilli.

Aujourd’hui il faudrait le transférer sur un autre support...

Ce qui a été signifiant dans ces démarches pédagogiques sur le développement rural et urbain, c’est qu’elles sortaient des méthodes universitaires traditionnelles. Dans sa tentative de se confronter aux problèmes là où ils se posent, l’enseignement a servi de terrain d’essai pour un travail interdisciplinaire en équipe. Les rencontres, les séminaires, les travaux effectués sur place, les discussions à l’intérieur même du groupe ont permis non seulement de comprendre les aspects d’une collectivité et d’en extraire les problèmes clés (“keys issues”) mais de constituer aussi un groupe de pression professionnel qui pourrait épauler des habitants dans leur efforts en faveur d’un développement et d’un urbanisme intégrant leurs attentes, souvent à peine formulées.

Ces problèmes clés, les uns s’ajoutant aux autres, par sujet, forment la chaîne. Les liens entre-eux composent la trame. C’est une idée fondamentale dans mon enseignement, dans ma démarche, et qui peut s’appliquer d’ailleurs à une multitude de territoire.

La démarche elle même, l'université hors les murs découle de Patrick Geddes "l'université militante".

Enseignant en France (1970 - 1975 )

Pour des raisons familiales ("on reste en Inde pour toujours, ou on retourne vers ce que l'on a connu"), nous sommes revenus en France en 1969 où par chance on recherchait des architectes ayant eu une expérience ailleurs... J’ai été conseiller auprès de jeunes responsables qui à l’exception de Florence Contenant, les autres étaient des jeunes énarques au début de leurs carrières du Ministère de la Culture pour préparer la réforme du système des études d’architecture.

1. L’Antenne pédagogique de Cergy-Pontoise

En 1970, avec l’architecte Clément Noël Douady, nous avons créé l’Antenne Pédagogique de Cergy-Pontoise. Le nom d’Antenne venait de André Malraux, alors Ministre de la Culture qui avait souhaité, pour des raisons politiques, éclater et décentraliser l’ancienne École des Beaux-Arts (et ses étudiants causeurs de troubles) en sept, huit, neuf unités d’architecture hors de Paris. J’ai même été convoqué par l’Inspecteur d’Académie à propos du qualificatif “pédagogique” qui appartenait, m’a-t-il dit, à l’Éducation Nationale... Jusqu’où peut conduire le cloisonnement des disciplines en France !

J’ai amplifié l’objectif de Malraux et utilisé cette implantation pour y accueillir les étudiants de toutes les écoles d’architecture et aussi tenter de regrouper ceux d’autres disciplines universitaires (urbanisme, sociologie, géographie), et donner la possibilité aux étudiants de faire des stages de chantier en entreprise, de poursuivre des recherches au sein d'un tissu urbain en formation. Notre but était de mettre en situation, en terrain neutre mais dans un local identifié, différents interlocuteurs, usagers, étudiants (mais pas uniquement des Beaux-Arts), élus, techniciens de l’ EPA (Établissement Public d’Aménagement), de la DDE (Direction départementale de l'Equipement), afin qu’ils travaillent ensemble sur des préoccupations communes.

Le mobilier scolaire a été un sujet, apparemment mineur mais particulièrement porteur, qui a réuni pendant plusieurs mois ces intervenants jusqu’à l’élaboration d’un mobilier flexible et polyvalent, et ceci bien avant les concours sur les mobiliers scolaires. Nous avons pu constater jusqu’à quel point les enseignants du primaire et de la maternelle avaient et ont toujours peu l’habitude de travailler ensemble et de manière créative en présence d’inspecteurs et d’élus. Nous avions eu l’intention de travailler sur la programmation d’un groupe scolaire. Mais, comme toute expérience innovante, elle gênait, elle semblait “remettre en cause les institutions”…. D’autre part, je me suis trouvé moi-même en porte à faux, parce que j’avais comme laboratoire, comme terrain d’étude, la ville nouvelle, alors que j’étais profondément en désaccord avec sa conception et son développement. Au bout de trois ans, j’ai rejoint l’Unité Pédagogique d’Architecture N°8 (UP8), la meilleure école dans Paris.

L’Atelier public d’architecture et d’urbanisme de Coupvray puis de Quincy-Voisin

C’est comme enseignant à UP8, que j’ai contacté le maire de Coupvray qui avait proposé une réflexion sur sa commune, en lui proposant de pouvoir travailler avec les habitants et la mairie en continu avec mes étudiants sur des problèmes qui se posaient sur la commune. Je me souviens qu’à l’époque l’UP8 était constituée de groupuscules, de petites chapelles autour d'autres enseignants, et n’ayant jamais été dans le sérail, j’ai préféré m’engager dans une autre voie, remettant en pratique cette dualité école/terrain que j’avais expérimentée en Inde.

A Coupvray, nous avions un local, accessible de la rue, mitoyen avec la mairie. Les habitants pouvaient y entrer comme ils le voulaient. Mon souhait était d’attirer aussi des étudiants et des enseignants de différents niveaux et disciplines. La planification communale et intercommunale est un moment privilégié du développement urbain et que les étudiants doivent pouvoir, pendant leur formation, suivre au moins une partie du déroulement d’un tel processus. Le problème du logement, de l’habitat doit pouvoir s’insérer dans cette démarche car automatiquement s’y joignent les problèmes d’emploi, de politique sociale, de communication.

On a ainsi réalisé des projets “d’aide à la définition de besoins”, comme projets d’école bien évidemment, mais qui avaient valeur d'illustrer différentes options de mise en forme et servir d'exemples d'aide à la décision.

J’étais opposé à la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée, tout comme j’avais été à Cergy-Pontoise, et tout comme j’aurais été contre l’implantation de Disneyland, qui par la suite engloba tout Coupvray et ses superbes terres agricoles.

Un désastre!

L’année suivante, on a continué, dans la commune voisine de Quincy-Voisin.

Alors que mes projets d’architecte m’accaparaient davantage, et sans connaître ce que signifiait la hiérarchie des postes d’enseignant, j’ai successivement abandonné mon poste de professeur pour celui d’assistant, puis pour celui de chargé de travaux pratiques, et enfin j’ai tout lâché. Je dois être un rare spécimen, si je ne suis pas le seul, qui a ainsi "sacrifié" un devenir d'enseignant.

Effectivement, j’ai une manière d’envisager l’enseignement différente de celle qui se pratique généralement en France. Cela est du en partie à l’expérience dont j’ai bénéficié au départ dans les pays anglo-saxons où les écoles d’architecture sont en réalité des départements au sein d’Universités d’Environnement qui regroupent l’Urbanisme, l’Urban Design", le Paysage, l’Aménagement des grands espaces verts, les Sciences économiques et sociales et les disciplines artistiques.

C'est ce que j'avais appliqué et développé en Inde et tenté d’initier en France.

La Manufacture des Paysages

"Penser les Territoires de Demain"

Villeneuvette et le Coeur d'Hérault

L'urbanisme à la dérive - L’étalement urbain

J'ai toujours été scandalisé par l’évolution de l’urbanisation qui entoure Villeneuvette, et du contraste qu’il y a entre ce lieu singulier d’une indéniable qualité et ces nouvelles formes urbaines dévoreuses d’espaces qui semblent être les seules alternatives à la croissance démographique des communes du Cœur d’Hérault et à la pression foncière qui s’exerce sur le monde rural. Ce sont des réponses toutes faites, comme on en trouve partout ailleurs, à la place d’une réelle réflexion qui s’intégrerait dans des projets urbains à plus long terme. Et puis le double discours des politiques locaux et des administrations de l’Etat qui consiste à vanter la qualité de vie de cette région tout en contribuant à la détruire, m’était et m’est toujours insupportable.

Nous avons créé depuis 2002 pendant les journées du Patrimoine, des rencontres - débats, ateliers - expos autour de ces thèmes. Nous avons également créé une association “ La manufacture des paysages” comme boîte à idées, outil pédagogique, force de propositions pour “penser le patrimoine et les territoires de demain” et faire le lien entre Villeneuvette et le Cœur d’Hérault.

Nous dénonçons les stratégies actuelles de développement urbain qui ont uniquement recours à des lotissements coupés du centre-ville, sans espaces publics ni espaces de rencontres, ou à de très vastes “zones” commerciales uni fonctionnelles, reposant sur l’usage exclusif de la voiture et engendrant l’isolement des habitants et la perte de relations sociales. On baigne dans un no man’s land complet et on construit, à l’horizontale, l’équivalent des grands ensembles, mais cette fois-ci pour les classes moyennes, encore qu’il existe aussi du “bas de gamme” pour des familles plus modestes. Et bien sûr s’y ajoutent les infrastructures routières à haut débit qui ne font que renforcer le mitage de l’environnement et l’étalement urbain.

Nous proposons d’apporter d’autres formes d’urbanisation et d’architecture, qui ne seraient pas en rupture avec l’ancien tissu urbain des villages, et leur mode d’habiter. En occupant moins d’espace, elles renforceraient le “sens urbain” des communes existantes au lieu de les dessaisir de leur identité, tout en permettant une meilleure prise en compte des terres agricoles et le respect de l’environnement. En recherchant une forme et un vocabulaire architectural d’aujourd’hui, elles participeraient ainsi à la réalisation d’une identité dynamique et contemporaine. Le territoire est un bien commun à entretenir, à partager et à protéger selon un principe d’équité.

En réalité les communes, ici dans le cœur d’Hérault, sont les seules à avoir un droit sur l’urbanisme, ce qu’on appelle la compétence. Les trois communautés de communes du Pays Coeur d'Hérault, n’ont pas opté pour cette compétence, si bien que chaque commune garde la maîtrise de son territoire. Il y a des aménagements intercommunaux concernant les ordures ménagères, le ramassage scolaire par exemple, ou le développement économique (ce qui se traduit notamment par l’implantation massive de ces zones commerciales et artisanales sans qualité). Mais concernant l’urbanisme, il y a un vide total. Et le projet d’accroissement d’une commune se fait sans concertation avec les communes limitrophes. C’est une aberration. C’est une histoire politique de petits fiefs, de petits chefs qui veulent garder leur pouvoir. Les maires sont les seuls maîtres à bord.

Comment leur faire prendre conscience des problèmes liés au développement urbain, à la nécessité d’une gestion démocratique du territoire qui passe par la concertation, la mixité sociale et la volonté de vivre ensemble ?

Il faut commencer par faire de la pédagogie pour élu local, mais aussi à tous les niveaux, enfants, adultes, citoyens. Il faudrait une “insurrection des consciences”, comme dit Pierre Rabhi. Il faudrait aller voir ce qui se passe ailleurs, dans des villes européennes démographiquement équivalentes. Continuer à provoquer des rencontres, des débats, généraliser la pratique du jeu urbain et des études comparatives entre anciens et nouveaux tissus urbains, rédiger des livres blancs ou noirs sur l’état des lieux, élaborer des chartes sur le devenir urbain, créer un outil permanent, un atelier d’urbanisme d’analyse, d’étude, de planification et de sensibilisation des habitants, doté d’une équipe professionnelle et pluridisciplinaire, etc.

Ici le discours habituel, aussi bien des élus que des professionnels de l’urbanisme ou d’ailleurs, c’est de répondre à ce que “demandent les gens”. Et que veulent les gens ? Vendre leurs terrains et leurs maisons de village. Avoir de l’eau, mais pas d’inondation. Un peu de paix, quelques fêtes pendant l’année, pas trop de voleurs. Mais c’est un discours à double tranchant, parce qu’on ne leur donne pas vraiment le choix, aux gens. Et d’autre part, la seule chose à faire pour un maire, s’il veut être réélu, c’est vendre la terre agricole en terrain constructible.

Il faudrait trouver des exemples de syndicats intercommunaux avec d’autres ambitions. Comment le savoir ? En faisant venir des étudiants sur le terrain.

Pourquoi venir faire de l’agit-prop en Languedoc ? Alimenter et poursuivre le combat contre la mondialisation, dans la proximité du Larzac sur le thème “un autre monde est possible” ? Occuper les terres viticoles avant qu’elles ne deviennent des lotissements, comme le suggère la Confédération paysanne ? Initier des actes symboliques forts et fédérateurs, des actes de défiance pour faire avancer les choses ? Essayer pour le moins de faire prendre conscience aux gens de la catastrophe qui se prépare et qui touche aux façons de vivre et d’habiter le pays face à une extension urbaine mal gérée, dans le laisser-aller politique ambiant, la pensée à court terme et l’absence de projet ?

Des événements, des temps forts comme ceux autour des Journées du Patrimoine. Des blocages aussi. Des hostilités. Du non-dit. Du double discours. Et peut-être demain enfin, un projet qui pourrait se concrétiser et “secouer le cocotier”. Une autre manière, ici, au cœur de l’Hérault, de fédérer et de poursuivre la route.

“Musée vivant de la ville”,

maison de pays,

centre de ressources

L’idée de la maison de ville est un concept qui accompagne ma démarche depuis très longtemps, un outil collectif qui représente le contraire d’un projet individuel et qui peut se réaliser à une toute petite échelle, d’où l’idée qu'ai minimum on pourrait utiliser un placard qui a pu faire sourire. Il s’agit de créer dans chaque commune, ville, communauté de communes, une dynamique sur l’ensemble des questions urbaines, de permettre de se doter d’un lieu de ressources où l’ensemble des documents relatifs à l’urbanisme seraient consultables aisément par les élus, les professionnels et surtout le grand public.

L’idée même de la maison de ville est une extension de “l’Outlook-Tower” de Patrick Geddes, concept et réalité. Dès 1892 en effet, Patrick Geddes, avait aménagé une ancienne tour située au cœur et au sommet d’Edimbourg en véritable laboratoire de recherche et d’observation de la ville, ouvert au public. Depuis la hauteur de sa plate-forme, les visiteurs pouvaient acquérir l’expérience de la “vision d’en haut” du quartier environnant. L’étage en dessous était consacré à la ville d’Edimbourg, et au fur et à mesure que l’on descendait, la documentation s’élargissait à la région, au pays, à l’Europe. A chaque étage, les informations étaient présentées sous une forme vivante de plans-reliefs, de maquettes, de tableaux et graphiques, de “cartes du social et de l’industrie”, similaire en beaucoup de points aux écomusées de Marcel Rivière.

Il suffirait aujourd’hui, d’adapter cette idée aux besoins de la ville contemporaine, en perpétuelle évolution. Chaque ville devrait disposer d’un véritable fond de connaissance de ses origines et des différentes étapes de son développement, car c’est l’histoire de la ville qui permet d’appréhender sa réalité quotidienne et d’imaginer son devenir. L’intérêt croissant que portent les habitants à leur environnement, sans pour autant avoir la possibilité d’intervenir, est à prendre en compte également. La complexité des mécanismes liés à la ville, la forte interaction entre le global et le local, entre la mémoire et le projet, entre la conception et la décision nous imposent un véritable espace d’intelligence. La maison de ville répond à cette demande : lieu d’information et de services, de formation de tous les citoyens, de rencontres et de débat aussi, lieu de transversalités et de passerelles de savoir, c’est un outil démocratique à usages multiples.

Il faut avoir vécu la présentation d’un projet d’architecture ou d’urbanisme dans la salle d’un conseil municipal pour se rendre compte combien l’ambiance et l’organisation se prêtent difficilement à une réflexion réelle, à un vrai travail de compréhension des projets. Les décisions sont prises malgré tout, sans affichage de plans d’occupation des sols et cadastres, de plans des communes limitrophes, de photos aériennes et maquettes de villes, d’études anciennes et récentes, de simulations, de données sociales, économiques et urbaines... Et pourtant ces documents existent, ils sont simplement disséminés à travers le territoire municipal, départemental ou régional, dans différents organismes, bureaux et services, chacun ayant sa spécificité, son domaine d’intervention. Démunis d’outils d’analyse, les élus et autres participants n’ont pas accès à l’ensemble des éléments qui pourraient leur permettre d’effectuer une évaluation comparée, et de prendre des décisions véritablement informées. Sans pour autant décharger ces intervenants de leurs responsabilités, il suffirait de mettre en relation tous ces partenaires par le biais d’un réseau et d’un lieu fédérateur dédié à la problématique de la ville.

La création d’un tel lieu aurait des retombées positives sur l’insertion des écoles au sein de la cité, tant il est vrai que l’élargissement de l’enseignement de l’architecture et de l’urbanisme à la demande sociale et aux autres disciplines est une nécessité fondamentale de survie pour le système éducatif français. L’université, prise au sens le plus large, réunit toutes les disciplines. Les problèmes posés par la ville touchent toutes les disciplines. Et pourtant, en France, l’université et la ville fonctionnent de manière cloisonnée, dépendent de ministères distincts. Cette situation est d’autant plus aberrante que sur le terrain, tout est étroitement imbriqué. On ne peut espérer résoudre les grands problèmes de nos villes en se référant à des disciplines aux parois étanches. La confrontation du monde de l’éducation aux réalités et demandes sociales ne peut être que salutaire et bénéfique à tous.

Le projet de “Musée vivant de la ville”, appelé aussi “Maison de ville” ou “Centre de ressources” a fait l’objet d’une mission de recherche que nous avons menée en 2000-2001, commanditée par la Direction de l’Architecture et du patrimoine au Ministère de la Culture. Il a vocation à s’inscrire naturellement dans le cadre des conventions de ville et pourrait s’appliquer à toutes les échelles d’une entité territoriale : village, ville, agglomération, district. Aujourd’hui, les nouvelles technologies de communication permettent également d’associer à l’espace physique d’un tel lieu contenant des activités d’information, d’exposition et de formation, un équipement multimédia et un espace virtuel (site “portail” internet recensant intervenants et activités à l’intérieur d’un territoire, banques de données, utilisation de SIG, systèmes d’information géographiques, etc.).

L’urbanisme et l’architecture d’une ville devraient être le miroir de son projet de société, reflétant son vécu de la vie quotidienne et ses aspirations à long terme. Cette démarche de recherche-action autour du développement urbain et des maisons de ville, dont la pertinence est décrite dans la loi SRU ( Solidarité et Renouvellement Urbain ) implique le recours à de nouvelles méthodologies de conception, à la création d’équipes pluridisciplinaires pour élaborer des façons de faire qui vont à l’encontre des pratiques actuelles. Rien ne pourra voir le jour sans une réelle volonté politique et sociale de la part des élus et de toute la population.

Pour un projet urbain intercommunal

Le problème des territoires ruraux qui regroupent une vingtaine, voire une trentaine de communes est un sujet aussi préoccupant que celui des projets urbains “de villes” et des agglomérations.

C’est le cas, ici, dans le Cœur d’Hérault :

- Les communautés de communes n’ont pas de compétence sur l’urbanisme.

- Les communes, seules responsables de leur urbanisme, permettre la construction à tour de bras de lotissements, de zones commerciales, d' entrées de ville catastrophiques... La plupart naviguent à vue et sont la proie des aménageurs, et certaines d’entre elles doublent de superficie tous les dix ans. Les petites maisons au faux style régional pullulent, chacun chez soi, etc.

- Le département entretient (comme tous les élus d’ailleurs) un double discours et laisse faire.

- Même chose avec la DDE et les services de l’Etat. La direction de l’Equipement aggrave la situation avec la construction d’autoroutes qui drainent encore plus de population des grandes villes et contribuent ainsi à l’augmentation de la pression foncière.

Face à cet individualisme forcené, face à l’inertie des pouvoirs, comment introduire une composante collective, un regard commun partagé ?

La Manufacture des paysages souhaiterait, avec d’autres partenaires de la “société civile” créer un réseau, voire une structure informelle qui deviendrait une force de proposition pour des projets de développement alternatif dans ce territoire, disons un projet urbain intercommunal.

La masse grise et informe grandit et grignote ce superbe territoire qui est en train de se dégrader à grande vitesse sans que personne n’y prenne garde.

3. Démarche architecturale et urbaine

Annexes :

- Texte de J.P.Vaysse sur la démarche de BK

- Article de mai 1981 : “Technique et Architecture : de l’espace domestique à la ville, une succession d’appropriations”, entretien avec BK

Démarche architecturale et urbaine : de la conception à la réalisation, essai de communication

Comment rendre tangible, intelligible le cheminement souvent obscur, mystérieux et très subjectif qui conduit de la conception à la réalisation ? Faces vues, faces cachées, territoires peu balisés... C’est comme une terre étrangère, une traversée au cours de laquelle on édifie chaque jour quelques repères à peine visibles.

Ce souhait de lever certains voiles, d’établir des vases communicants est certainement utopique. Il répond au désir de créer des cohérences entre vie personnelle et vie professionnelle, entre pensée et action, entre le processus de réalisation et son aboutissement.

Cette tentative d’explication de soi et de ceux avec qui nous sommes amenés à travailler, la mise en lumière de nos spécificités, est pour moi une donnée qui peut influencer, modifier l’architecture que nous produisons. C’est un élément générateur qui inspire et donne une substance humaine à nos constructions, sans laquelle elles ne seraient qu’une enveloppe lisse où ne pourraient s’incruster le vécu, l’usage, la vie quotidienne.

L’architecture est pluridisciplinaire et pluridimensionnelle, d’étapes en étapes, d’intervenants en intervenants, on passe la main, comme on le ferait d’un témoin dans une course de relais.

La réflexion initiale sur le projet, la programmation, la conceptualisation, la matérialisation, la réalisation sont autant de phases de nature complémentaire, bien que différentes dans leur essence. Entre chacune, il y a une “perte de charge”, un glissement que nous ne pouvons contrecarrer qu’en affinant la définition de fils conducteurs, d’idées clés. Ce sont elles qui permettent de tisser ensemble les éléments successifs qui ponctuent l’évolution du projet.

Ces difficultés existent entre les intervenants, comme à l’intérieur de chacun d’entre nous ; elles expliquent en partie le décalage entre projet et réalisation, entre notre imagination et notre pouvoir de concrétisation. Ce dilemme est au cœur de toute création.

Il y a des démarches, des attitudes liées à la création qui peuvent être du domaine de l’intime et que l’on ne souhaite ni expliquer, ni communiquer.

On peut se sentir plus ou moins concerné par les enjeux, les réflexions et débats du monde qui nous entoure : les inégalités sociales, la destruction de l’environnement, la globalisation…

On peut s’en extraire, ou au contraire y trouver une raison d’être.

Pour moi, le choix est évident et immédiat : je n’accepte pas “n’importe quelle commande”, je préfèrerais les projets qui touchent directement aux aspects culturels, pédagogiques de notre société, plutôt qu’à ceux qui sont liés à des enjeux commerciaux.

C’est ainsi que j’ai été amené aussi bien dans le domaine professionnel que pédagogique, à élaborer et utiliser des démarches qui permettent à un plus grand nombre d’acteurs de mieux comprendre et de s'ouvrir aux enjeux d'un problème posé, comme la dévalorisation d’un quartier, la spoliation des terres agricoles, la destruction des équilibres écologiques, l’accroissement irraisonné des villages.

Parfois on est amené à ne pas jouer le jeu de la prétendue solidarité académique ou professionnelle envers ceux par leur absence ou présence contribuent à cette dégradation irréfléchie de l'environnement...: toujours plus de lotissements, de zones commerciales et artisanales...

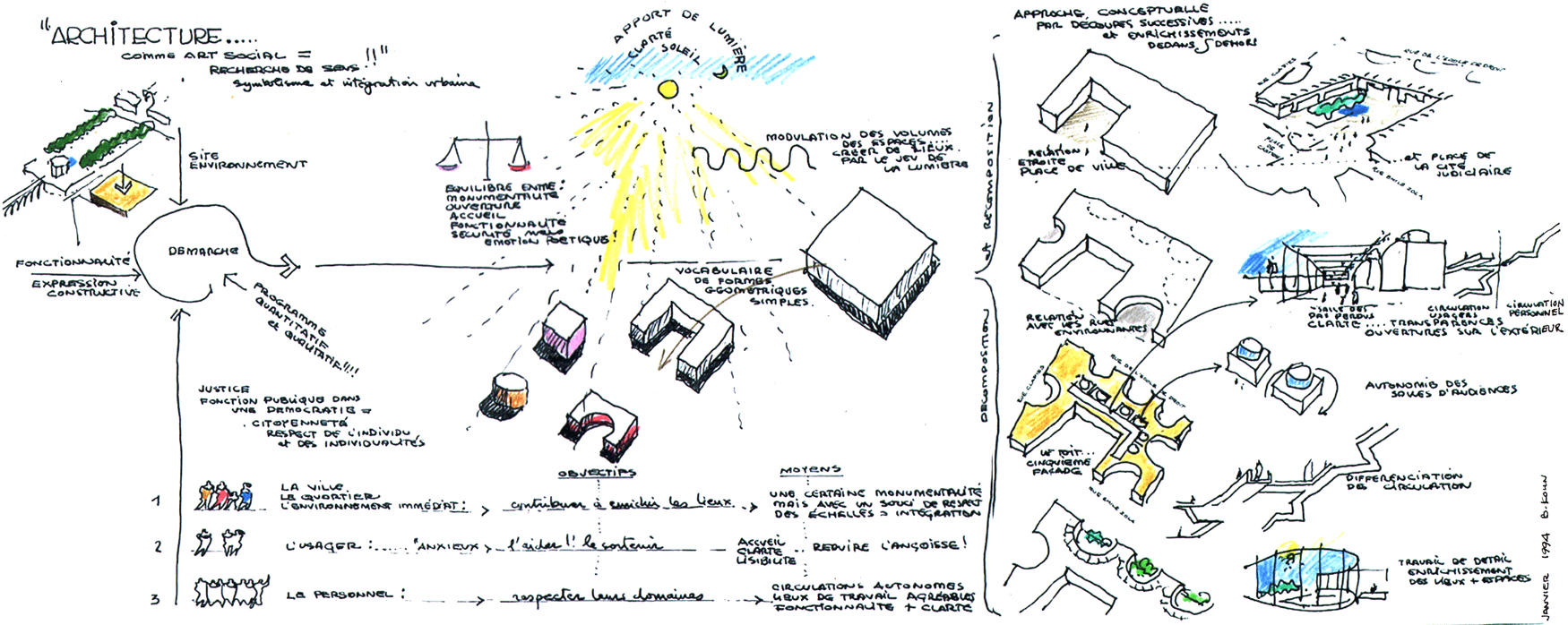

Démarche

J'éprouve une nécessité, que peux de mes confrères partagent, de vouloir expliciter ma manière de penser, ma démarche de conception, de tenter d’en relever les origines, puis consciemment de les afficher, les utiliser moi-même, les communiquer aux autres afin de solliciter leur adhésion, compréhension et participation.

Réfléchir ensemble passe par les débuts d'un langage commun qui combine l'oral, l'écrit, le visuel, sous forme de schéma et d'annotations graphiques, permettant un dialogue constructif, d’échanger des objectifs, concepts.

Puis par la suite, au cours de l’évolution du projet, d’en vérifier la pertinence en se référant aux principes initiaux

Quels sont quelques-uns de ces principes qui sous-tendent la réflexion lors de l’élaboration d’un projet ?

Il s’agit de garder toujours présente une vision globale, la recherche de sens, de fils conducteurs, de lisibilité et de transparence de la démarche conceptuelle.

Ce qui implique :

- De clarifier et d’afficher le processus de conception qui est adopté, de faire connaître l’organisation et la hiérarchie décisionnelle des intervenants, d’adhérer et essayer de se plier à un planning de phases, d’étapes, de « rendus »…

- Dans un climat qui permet le dialogue, mais aussi qui laisse la place à la confrontation et aux contradictions, d’utiliser des méthodes d’analyse qui convergent vers l’établissement de bases communes d’où peut naître un énoncé cohérent de projet.

Vision globale

C’est avant tout un état d’esprit, une mise en situation personnelle et collective, c’est faire cohabiter de multiples visions, faire en sorte que puissent se superposer différentes échelles : régionale, urbaine, de quartier…

Cela ne s’apparente en rien à une pensée unique, c’est bien au contraire l’acceptation d’une multiplicité d’éléments contradictoires mis en dialectique permanente, c’est une méthodologie de travail toujours en mouvement, optimiste dans sa manière de faire surgir des éléments générateurs, des cohérences, mais consciente aussi des risques d’échec ou d’erreurs inhérents à sa mise en œuvre.

C’est une approche non linéaire, complexe où l’on procède par aller-retour du général au particulier et inversement par bonds en avant, pour permettre à n’importe quel moment de faire un bilan (et une proposition d’étape), d’en mesurer les répercussions et les conséquences au niveau d’un détail voire d’une hypothèse décisionnelle.

Au niveau de la conception d’ensemble, c’est pouvoir confronter :

- le social, le politique, l’économique et le spatial,

- l’intérêt collectif et l’intérêt individuel,

- la réflexion et la pratique,

- le travail « productif », et la formation,

- le réalisme, l’abstraction et l’utopie,

- la naïveté et la stratégie.

Projet

Le mot projet, que je préfère de loin au mot “opération” ,qu’utilisent les promoteurs, les “monteurs d’opérations” et même des architectes, contient dans sa définition une multitude de sens : on parle aussi bien de projet social, de société, que de projet personnel, collectif, ou de projet d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture.

C’est à partir du programme essentiellement quantitatif, établi par le client - maître d’ouvrage, qu'au début s'exprime le projet.

A partir de ces données écrites, souvent trop rigides, il faut pouvoir s’en détaché, imaginer, planer, s’ouvrir, émettre des hypothèses, élargir le programme en lui insufflant des données qualitatives.

Puis en des allers retours successifs. prendre à nouveau contact avec le programme.

Ce va-et-vient entre l’expression du vécu et du rêve, du rationnel et de imagé peut permettre d'entrevoir l’enracinement, le fondement, le sens du projet.

Dans le projet , qu’il se développe au sein de l’atelier de l’architecte, dans le cadre de réunions avec les clients,et dans les projets urbains avec les habitants, les maquettes d’études, et non des maquettes dites de présentation, sont à la fois des outils d’étude, de partage.

La maquette d’étude, dont on peut manipuler les éléments, voire en retirer ou en adjoindre d'autres, est un outil « démocratique », dans le sens qu'elle permet à chacun de modifier les emplacements des éléments sans crainte de « ne pas pouvoir dessiner », de ne pas « être architecte »...

C'est aussi le cas de dessins élaborés, sur un grand format, devant les participants.

Des premiers traits, au développement du dessin, on intériorise mieux l'ensemble, que face à un dessin déjà réalisé.

La recherche de “formes porteuses de sens”, qui répondent à une vision partagée

La notion de forme n’implique pas que le spatial, elle englobe l’essence d’un projet, elle en est l’archétype ; le concept de "forme", comme le définit Louis i Kahn, est distinct de la "mise en forme", de sa matérialisation.

C’est avant tout le désir de toucher « juste », la recherche des éléments porteurs de sens qui donneront ses racines au projet d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture qui viendront accueillir les vécus, les usages.

Cette démarche, inconsciente, souvent instantanée et immédiate ce qui peut être totalement acceptable si l’on travaille seul, peut, si nous travaillons à plusieurs, être explicitée, analysée, “défibrée”, car c’est bien par croisements, superpositions, synthèses d’inspiration que nous opérons :

- synthèse de la connaissance des activités sociales, culturelles, économiques, de la connaissance des enjeux, des non-dits, des contradictions portées par les institutions qui se sont éloignées de ce que sous-entendait leur création.

- synthèse de la connaissance de l’espace physique, urbanistique, architectural, de son passé, son existence actuelle, ses potentialités, et du repérage des lieux significatifs de la vie sociale et collective.

- synthèse de la connaissance du site, allant du grand paysage aux composantes de détails. Lire le paysage, et le sens de ce paysage, le décrire, le renforcer…Lire le sens des pentes, des lignes des arbres, des cultures, pour s’y inscrire, dialoguer, mettre en valeur…

- sans oublier les références formelles explicites, implicites des intervenants qui peuvent surgir à tout moment…

Ces « formes porteuses de sens » peuvent être découvertes par la recherche de fils conducteurs, voire même d’un seul fil transversal ( la trame) qui relie les fils verticaux (la chaine ), donnant ainsi réalité au « tissu », à la fabrique.

Vers une méthodologie de projet la plus « transparente » possible…

Il est indispensable de rechercher à expliciter les non-dits, les a priori, les sous-entendus qui concernent aussi bien les maîtres d’ouvrages que les architectes et les futurs utilisateurs, mais aussi à donner une vision globale des éléments organiques et constructifs de la ville à ses différentes échelles.

Sans suggérer une méthodologie de conception totalement partagée, et à laquelle je ne souscris absolument pas, nous pouvons tout de même tenter de mettre en place une méthode et des outils de dialogue qui favorisent l’expression des souhaits et la prise en compte des besoins du plus grand nombre, .

Ceci implique de faire l’effort de lever le voile sur ce qui habituellement entoure la démarche de conception d’un projet d’urbanisme, d’architecture, et que souvent les concepteurs et les maîtres d’ouvrages laissent à peine transparaître : l’explication non démagogique du processus de prise de décision politique, la démystification de la “boîte noire” de la conception, par exemple...

C’est dans la confrontation des différentes visions, l’importance accordée à tel ou tel aspect de la réalité urbaine (comme la préservation d’un potentiel écologique ou agricole, la nécessité d’un développement industriel, la création d’emplois, la réhabilitation et extension d’un quartier, d’une commune, etc.), tout en conservant la globalité de l’approche, que pourront être pris les choix collectifs

Ces efforts vers plus de transparence concernent toutes les étapes d’un projet : de la réalisation de documents de programmation, d’organigrammes des différentes étapes d’interventions et de décisions, jusqu’aux outils de conception.

Outils d’aide au processus de compréhension, de conception, d’action

Les outils ne sont jamais neutres!

Toute méthode est porteuse d’une problématique et imprégnée d’une idéologie et d’une orientation.

On ne peut contourner cette réalité, et ce n’est pas souhaitable. En faisant avec, on rend plus “communicable” le processus de conception.

Je souhaite favoriser, de part et d’autre, la transparence et l’interaction.

Au sein de notre équipe de conception, parmi les méthodes et moyens que j'utilise entre nous, ainsi que dans nos rapports avec l’extérieur, je peux énumérer à titre d’exemples :

- l’organigramme pour clarifier le rôle et l’organisation des intervenants

- la planification des phases, pour clarifier le cheminement et le processus de conception

- les fiches d’objectifs, comme autant d’outils d’analyse, défibrage, superposition de confrontations

- les langages d’expression et de communication : maquettes, schémas, descriptions synthétiques, photos, etc., permettant d’accroître la compréhension et l’adhésion des intervenants, en favorisant l’utilisation au sein d’un même questionnement de plusieurs langages.

Dans des projets urbains où interviennent une multitude d’intervenants, peut-on espérer suivre une démarche qui permettrait de rassembler en un seul document tous les objectifs et paramètres qui gravitent autour de chacun ?

Peut-on entrevoir des démarches, des outils susceptibles d’accompagner, nourrir, et orienter un projet, dans son déroulement d’étape en étape, depuis la programmation initiale, de la conception jusqu’à la fabrication, processus qui peut durer de trois-quatre à dix voire quinze ans…, avec le risque de profondes modifications d’équipes de maîtrise d’ouvrages, d’élus qui peuvent ainsi remettre en cause certains acquis ?

Est-ce une illusion ?

Je me suis beaucoup concentré sur les documents qui sont associés à la phase de programmation, la réalisation de « chartes » qui intègrent tous les éléments relatifs au questionnement, la réflexion et la prise de positon que doivent effectuer la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, etc.

Souhaiter la participation des intervenants du cadre bâti est une chose. S’en donner réellement les moyens, une toute autre chose, les mettre en pratique et trouver dans l’action les effets de la réflexion et des intentions de départ, un but difficile à atteindre

Comme un voilier sur une mer tranquille, avec une ligne d’horizon ininterrompue, on pourrait imaginer modifier son cap sans s’en rendre compte.

On peut imaginer l'élargir en se gardant de ne pas se retrouver naviguant dans le sens contraire.

Dans « nos » projets, des logements du Buisson Saint-Louis au métro Météor, puis à celui de Turin, l’élaboration de documents intégrant aussi bien l’énoncé des objectifs de départ que ceux qui se développent par la suite, avec des hypothèses et des propositions de matérialisation, ont permis de mesurer l’écart entre la conception initiale et la réalisation finale - avec des variations allant de 90% à 50%, en fonction de l’adhésion des uns et du rejet partiel des autres.

Ces 50% auraient-ils encore baissé si l’on n’avait pas eu recours à un minimum de consensus ?

Ces références à des formes collectives impliquent l’élaboration de « fiches modèles » : « patterns » en anglais, suivant la définition et les travaux de Christopher Alexander, notamment dans « The Pattern Language » (pas traduit à ce jour), qui permettent de s’appuyer sur un certain acquis, comme autant de points d’ancrage et de repères méthodologiques.

Ces fiches d’objectifs, s’articulent à l’intérieur de cahiers ou de chartes, documents de référence pour la conception et la matérialisation d’un projet au cours de son long cheminement.

« Cahiers de bord », « Chartes architecturales et urbanistiques », « Documents des enjeux », autant de documents qui peuvent en partie réduire la part de subjectivité, de décisions intempestives, de choix unilatéraux de l’un des intervenants, qu’il soit représenté par l’équipe des « décideurs » ou celle des architectes.

4. Des projets de territoires aux projets d'architecture

Texte de présentation, architecture publique et espace urbain

- Se sentir bien dans un lieu

- Les rives de la Sabarmati (Inde)

- Météor (ligne 14 de la RATP, Paris)

- Les Palais de Justice, Montpellier et de Clermont Ferrand

- Annexe : Article de Mai 1980 (L’Équipement 63) n° 18

L'architecture...

C'est pouvoir créer et façonner des lieux qui témoignent de et qui participent à la beauté du monde, des lieux où l'on se sent bien, et qui permettent à ceux qui y habitent d'exprimer et de contribuer à ce bien être.

Ce sont des lieux qui rayonnent d'une présence, et qui nous incitent à révéler vers le mieux de nous mêmes, ceci à toutes les échelles, dès grands paysages au projets de territoires, de villes, de réseaux d'espaces publics, d'ilots, de bâtiments jusqu'au plus petit détail du quotidien. "Small is Beautiful" (E.F.Schumacher), et Dieu est dans le détail" (L.Mies van der Rohe).°

On ne peut pas de se dédouaner de ne pas être un professionnel et de vouloir se remettre à d'autres, car nous ressentons tous la différence entre un bon, un moins bon, et carrément un mauvais lieu.

Se sentir bien dans un lieu:

"C’est un peu comme se sentir bien dans sa peau, ce pourrait être le souhait de tous les habitants, et de tout architecte qui se respecte et respecte ceux qui sont les destinataires de ses projets. Se sentir bien dans un lieu, cela peut à l'inverse être de partir de chez soi, du plus intime et déborder, passer du dedans au dehors, franchit le seuil, cheùiner par les ruelles, rejoindre la place publique et les espaces naturels.

C'est une façon d’apprendre à regarder, à écouter, à marcher, à parler, à circuler, à inscrire son corps dans l’espace, à rencontrer l’autre.

Il y a des tas de gens qui ne "savent" pas où se mettre, comment habiter leur corps, leur intérieur, la ville, et comment approcher l’autre.

Etre hanté par cette question du bien-être à créer, à donner, à partager, c'est une question de méthode et d’éthique. Il y a une logique humaine à tout cela, une cohérence, la vie et l’œuvre tissées inextricablement, avec toujours le retour à l’étincelle du départ, comme dans la rencontre.

Se sentir bien dans un lieu, c’est une autre manière de se demander à quoi sert un architecte, un urbaniste.

Il y a des lieux qui semblent avoir inscrit depuis toujours leur place dans l’espace et l’histoire des hommes, dont l’harmonie et la beauté continuent à vivre et à enchanter ceux qui les habitent, ou les approchent. On parle du génie des lieux.

Il y a la ville qui se fait et se défait, qui se reconstruit en permanence sur elle-même, il y a la terre, les fleuves, l’air et les arbres, aimés ou malmenés, qui continuent à appeler à l’aide et au respect. Il y a tout l’espace à envisager. Apprendre à habiter le monde, à le rendre habitable.

Par où commencer ?

Les aspérités

Dans les maisons de nos village ou les vieux appartements parisiens, il y a des astuces dans les dispositions des pièces, des interstices, des coins et recoins qui se “laissent habiter”: des fenêtres "épaisses", des rebords, des cheminées sur lesquelles l'on pouvait poser des plantes, un objet personnel, un vase...

À une plus grande échelle, viennent les paliers, les entrées des maisons et immeubles, les courettes et jardinets, les seuils avec quelques marches où l’on peut s’asseoir. Les chats ont l’art de se placer au bon endroit dans ces lieux, ces espaces intermédiaires, ces “entre-deux” si bien décrits par Aldo van Eyck.

Certaines des constructions d'après guerre avaient simplifié tout cela, remplaçant les «aspérités» , comme les cheminées par des toitures lisses, des façades et fenêtres sans rebords..

À l' intérieur, des surfaces planes qui ne peuvent en aucun cas accueillir les objets qui accompagnent notre quotidien.

Les espaces publics

De la maison à la ville, au territoire, nous avons substitué à la complexité de ces lieux habités, une sorte d'homogénéité d’ambiances et d’activités, une standardisation de l'espace urbain qui fait qu’un lieu n’est que la répétition d’un autre, d’un centre commercial à un autre, qui ne sont qu’une juxtaposition de boites innommables, que seules les énormes enseignes distinguent. D’une zone à une autre, d’une « entrée de ville » à une autre, d’une périphérie de ville à une autre, d’une zone pavillonnaire à une autre, nous construisons des espaces mais pas des lieux.

Souvent absente de tels projets, face à cette situation, que peut « l’architecture »?

Elle peut donner du sens.

Mais, l’architecture seule ne peut résoudre les problèmes qui sont à la base politiques, sociaux, et par rapport auxquels la société n’a pas pu, ni su faire face.

Ce n’est pas en badigeonnant de couleurs vives les grands ensembles, complètement coupés des centres villes et où sont reléguées des populations sans emplois que l’on rejette socialement et économiquement, que l’on peut espérer trouver une réponse.

Il n'y a pas de réponse architecturale possible face aux 45% de chômages des jeunes qui y habitent.

Elle est bien évidemment tout d'abord politique, culturelle, sociale.

Progressivement, on peut intervenir en resserrant l'éparpillement de ces tissus urbains, en les reliant les uns aux autres par des cheminements et non uniquement des voiries, en complexifiant les zones uniformes en une multiplicité d’usages que l’on peut contribuer à créer un urbanisme plus à visage humain.

La qualité de l'espace urbain est la résultante d’une réelle volonté démocratique.

Les espaces publics lieux qui "fonctionnent" mieux , sont souvent des lieux “suffisamment bons” du psychanalyste Daniel Winnicott, lieux sensibles, lieux qui accueillent, où il est possible de cheminer, rêvasser, lieux qui intègrent la personne comme elle est, qui ont une présence, une identité, une charge affective, une histoire

Lieux complexes, énigmatiques, qui possèdent une certaine qualité d’ambivalence, une certaine porosité, qui résistent à toute codification, et qui permettent un dialogue silencieux avec l’utilisateur, le passant qui en devient le participant, le passeur.

Comme illustrations de tels lieux où l’on se sent bien, on peut se tourner vers ces places de villes italiennes, souvent irrégulières, sans véritables centralités, mais avec de multiples ramifications.

La grande place d’Arezzo, d'une forme "plutôt" rectangulaire, à partir de la grande façade sous arcades légèrement en pente jusqu’aux constructions plus variées vers le bas.

Des escaliers courent le long des faces latérales qui suivent la pente. Au centre, deux éléments de mobilier urbain, une fontaine et un petite construction. Cette place représente une multiplicité de potentialités d’accueil, de situations, d’usages, selon qui on est, son humeur ou le temps qu’il fait, en retrait sur les marches de l’un des grands escaliers, ou au milieu, bien en vu, ou encore protégé sous les arcades où se trouvent les restaurants.

Les espaces sont comme les gens, il y en a qui vous interpellent, qui ont une présence lumineuse, d’autres qui vous indiffèrent, d’autres qui vous agressent, d’autres enfin qui sont faussement attractifs, qui sont dans l’illusion et la représentation.

Peut-on concevoir ex-nihilo de tels lieux, lieux d’où personne ne peut être exclu et où l’on se sente bien? On rêve tous de pouvoir les créer.

Parmi d'autres, et à titre d'illustration, voici des projets ou ce souci, cette préoccupation de construire des lieux accessible à tous et où l'on se sente bien, ont été au cœur de leurs conceptions.

Les rives de la Sabarmati, Ahmedabad, Inde