Musée vivant "Maison de ville", "regards croisés sur un territoire"

2002

L’idée de la maison de ville est un concept qui accompagne ma démarche depuis très longtemps, un outil collectif qui représente le contraire d’un projet individuel et qui peut se réaliser à une toute petite échelle, d’où l’idée qu'ai minimum on pourrait utiliser un placard qui a pu faire sourire. Il s’agit de créer dans chaque commune, ville, communauté de communes, une dynamique sur l’ensemble des questions urbaines, de permettre de se doter d’un lieu de ressources où l’ensemble des documents relatifs à l’urbanisme seraient consultables aisément par les élus, les professionnels et surtout le grand public.

L’idée même de la maison de ville est une extension de “l’Outlook-Tower” de Patrick Geddes, concept et réalité. Dès 1892 en effet, Patrick Geddes, avait aménagé une ancienne tour située au cœur et au sommet d’Edimbourg en véritable laboratoire de recherche et d’observation de la ville, ouvert au public. Depuis la hauteur de sa plate-forme, les visiteurs pouvaient acquérir l’expérience de la “vision d’en haut” du quartier environnant. L’étage en dessous était consacré à la ville d’Edimbourg, et au fur et à mesure que l’on descendait, la documentation s’élargissait à la région, au pays, à l’Europe. A chaque étage, les informations étaient présentées sous une forme vivante de plans-reliefs, de maquettes, de tableaux et graphiques, de “cartes du social et de l’industrie”, similaire en beaucoup de points aux écomusées de Marcel Rivière.

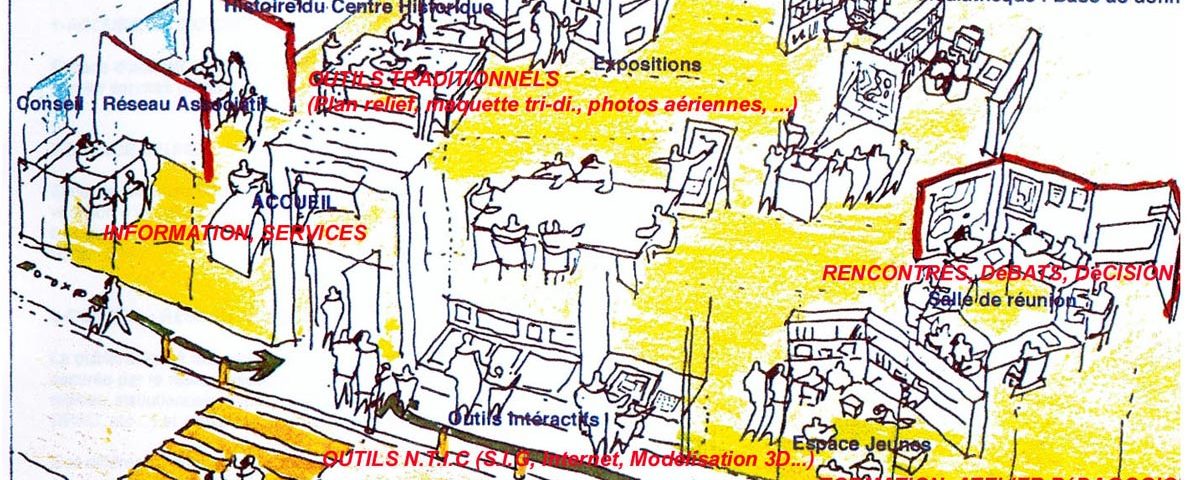

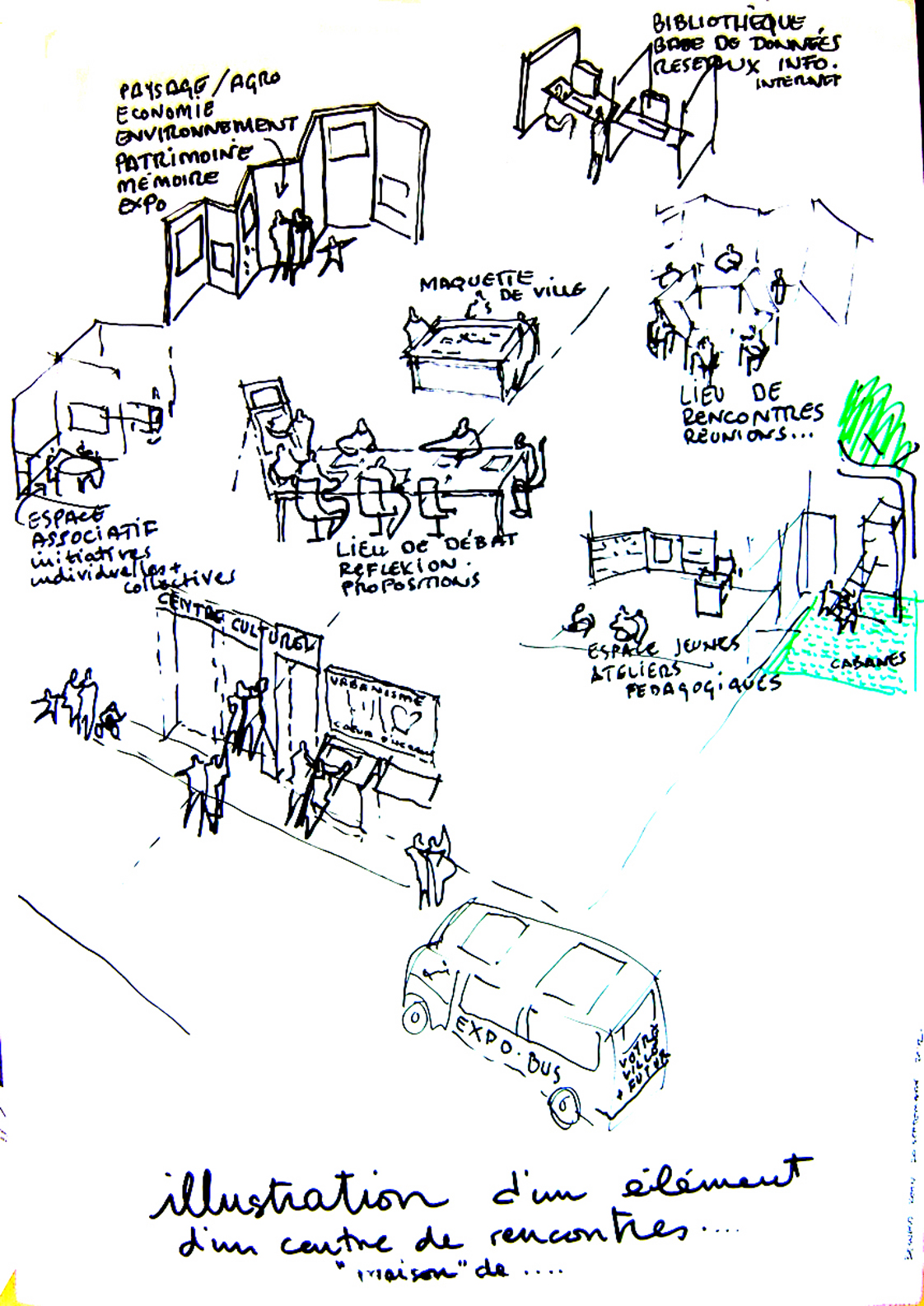

Il suffirait aujourd’hui, d’adapter cette idée aux besoins de la ville contemporaine, en perpétuelle évolution. Chaque ville devrait disposer d’un véritable fond de connaissance de ses origines et des différentes étapes de son développement, car c’est l’histoire de la ville qui permet d’appréhender sa réalité quotidienne et d’imaginer son devenir. L’intérêt croissant que portent les habitants à leur environnement, sans pour autant avoir la possibilité d’intervenir, est à prendre en compte également. La complexité des mécanismes liés à la ville, la forte interaction entre le global et le local, entre la mémoire et le projet, entre la conception et la décision nous imposent un véritable espace d’intelligence. La maison de ville répond à cette demande : lieu d’information et de services, de formation de tous les citoyens, de rencontres et de débat aussi, lieu de transversalités et de passerelles de savoir, c’est un outil démocratique à usages multiples.

Il faut avoir vécu la présentation d’un projet d’architecture ou d’urbanisme dans la salle d’un conseil municipal pour se rendre compte combien l’ambiance et l’organisation se prêtent difficilement à une réflexion réelle, à un vrai travail de compréhension des projets. Les décisions sont prises malgré tout, sans affichage de plans d’occupation des sols et cadastres, de plans des communes limitrophes, de photos aériennes et maquettes de villes, d’études anciennes et récentes, de simulations, de données sociales, économiques et urbaines... Et pourtant ces documents existent, ils sont simplement disséminés à travers le territoire municipal, départemental ou régional, dans différents organismes, bureaux et services, chacun ayant sa spécificité, son domaine d’intervention. Démunis d’outils d’analyse, les élus et autres participants n’ont pas accès à l’ensemble des éléments qui pourraient leur permettre d’effectuer une évaluation comparée, et de prendre des décisions véritablement informées. Sans pour autant décharger ces intervenants de leurs responsabilités, il suffirait de mettre en relation tous ces partenaires par le biais d’un réseau et d’un lieu fédérateur dédié à la problématique de la ville.

La création d’un tel lieu aurait des retombées positives sur l’insertion des écoles au sein de la cité, tant il est vrai que l’élargissement de l’enseignement de l’architecture et de l’urbanisme à la demande sociale et aux autres disciplines est une nécessité fondamentale de survie pour le système éducatif français. L’université, prise au sens le plus large, réunit toutes les disciplines. Les problèmes posés par la ville touchent toutes les disciplines. Et pourtant, en France, l’université et la ville fonctionnent de manière cloisonnée, dépendent de ministères distincts. Cette situation est d’autant plus aberrante que sur le terrain, tout est étroitement imbriqué. On ne peut espérer résoudre les grands problèmes de nos villes en se référant à des disciplines aux parois étanches. La confrontation du monde de l’éducation aux réalités et demandes sociales ne peut être que salutaire et bénéfique à tous.

Le projet de “Musée vivant de la ville”, appelé aussi “Maison de ville” ou “Centre de ressources” a fait l’objet d’une mission de recherche que nous avons menée en 2000-2001, commanditée par la Direction de l’Architecture et du patrimoine au Ministère de la Culture. Il a vocation à s’inscrire naturellement dans le cadre des conventions de ville et pourrait s’appliquer à toutes les échelles d’une entité territoriale : village, ville, agglomération, district. Aujourd’hui, les nouvelles technologies de communication permettent également d’associer à l’espace physique d’un tel lieu contenant des activités d’information, d’exposition et de formation, un équipement multimédia et un espace virtuel (site “portail” internet recensant intervenants et activités à l’intérieur d’un territoire, banques de données, utilisation de SIG, systèmes d’information géographiques, etc.).

L’urbanisme et l’architecture d’une ville devraient être le miroir de son projet de société, reflétant son vécu de la vie quotidienne et ses aspirations à long terme. Cette démarche de recherche-action autour du développement urbain et des maisons de ville, dont la pertinence est décrite dans la loi SRU ( Solidarité et Renouvellement Urbain ) implique le recours à de nouvelles méthodologies de conception, à la création d’équipes pluridisciplinaires pour élaborer des façons de faire qui vont à l’encontre des pratiques actuelles. Rien ne pourra voir le jour sans une réelle volonté politique et sociale de la part des élus et de toute la population.

Pour un projet urbain intercommunal

Le problème des territoires ruraux qui regroupent une vingtaine, voire une trentaine de communes est un sujet aussi préoccupant que celui des projets urbains “de villes” et des agglomérations.

C’est le cas, ici, dans le Cœur d’Hérault :

- Les communautés de communes n’ont pas de compétence sur l’urbanisme.

- Les communes, seules responsables de leur urbanisme, permettre la construction à tour de bras de lotissements, de zones commerciales, d' entrées de ville catastrophiques... La plupart naviguent à vue et sont la proie des aménageurs, et certaines d’entre elles doublent de superficie tous les dix ans. Les petites maisons au faux style régional pullulent, chacun chez soi, etc.

- Le département entretient (comme tous les élus d’ailleurs) un double discours et laisse faire.

- Même chose avec la DDE et les services de l’Etat. La direction de l’Equipement aggrave la situation avec la construction d’autoroutes qui drainent encore plus de population des grandes villes et contribuent ainsi à l’augmentation de la pression foncière.

Face à cet individualisme forcené, face à l’inertie des pouvoirs, comment introduire une composante collective, un regard commun partagé ?

La Manufacture des paysages souhaiterait, avec d’autres partenaires de la “société civile” créer un réseau, voire une structure informelle qui deviendrait une force de proposition pour des projets de développement alternatif dans ce territoire, disons un projet urbain intercommunal.

La masse grise et informe grandit et grignote ce superbe territoire qui est en train de se dégrader à grande vitesse sans que personne n’y prenne garde.